変革を通じて磨き上げてきたビジネスモデル

企業価値フォーミュラで見るビジネスモデル

ビジネスモデルは、各種フレームワーク、ガイダンスの基本指針と適合しているだけではなく、すべてのカンパニーに当てはまる普遍的かつ持続性が高いビジネスモデルであり、明確な財務的ロジックを埋め込んでいます。このビジネスモデルの財務的見地からの読み解き方の例示は、以下の通りです。

![[写真]](img/an06_im02a.jpg)

![[写真]](img/an06_im02b.jpg)

![[写真]](img/an06_im02c.webp)

事業展開で見るビジネスモデル

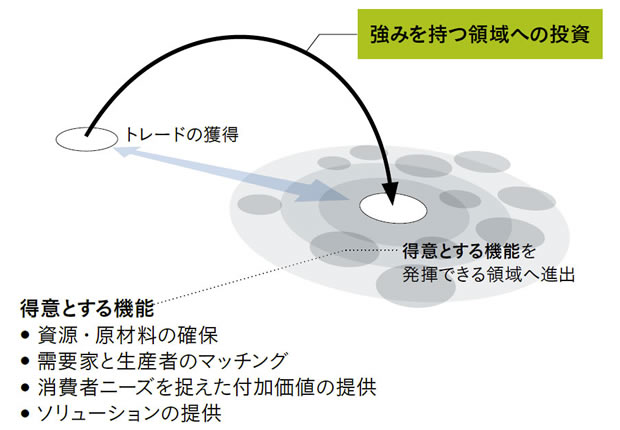

得意とする機能を発揮し連鎖的に「面」を拡大すると共に、機動的な非効率資産のEXITを推進し、資産効率を維持・向上していきます。

Ⅰ. 得意とする機能を発揮できる領域へ進出

既存ビジネスとのシナジーが創出可能で、自社でリスクをコントロールできる領域に絞り込んで、新たなビジネスやマーケットに進出します。そのため、得意とする機能を発揮できるかどうかを判断基準に据えており、特に、トレードが獲得できるかどうかを重視しています。進出の際の重要な手段が事業投資です。

Ⅱ. マーケットポジションの確立

進出後は、次のビジネスやマーケットへの展開を視野に入れながら、ビジネスノウハウの蓄積を図ると共に、総合商社ならではの経営資本を駆使し、付加価値を創造しながら投資先の企業価値向上とマーケットポジションの確立を図ります。

![[写真]](img/an06_im04.jpg)

Ⅲ. 面的・連鎖的なビジネスの創造と機動的なEXIT

進出した領域を起点に、蓄積してきたビジネスノウハウや確立したマーケットポジションを活かすと共に、新たな付加価値を創造しながら、主に下記の5つの視点で一層の収益拡大に向けて面的・連鎖的にビジネスを創造していきます。また、戦略的保有意義が薄れた資産は、資産効率性の観点からEXITを行い、資金の回収を図ります。回収したキャッシュを新たな戦略領域に再投資することで、新たな面の創造を狙います。

![[写真]](img/an06_im05.jpg)

バリューチェーンで見るビジネスモデル

産業バリューチェーン、すなわち「縦方向」では、得意とする機能が最大限に発揮できる領域でリスクを抑えながら、商機を拡大しています。

強力なプレイヤーとの競合は避ける

![[写真]](img/an06_im06.jpg)

各産業バリューチェーンの強みを持つ領域にのみに進出、経営資源を集中投下。強力なプレイヤーが存在する領域には進出せず、サプライヤーや流通サイドに徹する。

資産効率の追求

![[写真]](img/an06_im07.jpg)

最小限の経営資源の投下や、投資先が得意とする機能を最大限に活用した全体最適の追求により、資産効率の最大化を目指す。

リスク管理による投資効率の継続的な維持・向上

![[写真]](img/an06_im08.jpg)

継続的かつ厳格な資産のモニタリングを通じて効率性を追求。基準に抵触した資産からはEXIT。出資時にEXIT条件を設定することで、損失拡大を抑制する。

(→事業投資プロセス)成功モデルの水平展開

![[写真]](img/an06_im09.jpg)

別の産業・市場で成功したビジネスモデルを新たに進出した産業・市場の産業特性に合わせてカスタマイズしながら水平展開することで、進出コストやリスクの低減に繋げています。

一般的なプライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)と当社との相違点

事業投資を戦略上の有力な選択肢としているため、当社のビジネスモデルは、しばしばPEファンドと比較されます。主体的に経営に関与する点や投資先の企業価値最大化を図る等の点において共通点はあるものの、当社の事業投資は、自らの企業価値の向上を目指し、既存ビジネスとのシナジー創出に注力する点やトレード利益や配当を中心にリターン(キャッシュ)を享受する等の点で、違いがあると認識しています。

| 投資先の流動性 | 投資先の保有比率 | 投資先の保有期間 | ビジネス間シナジー | リターン(キャッシュ) | |

|---|---|---|---|---|---|

|

一般的なPEファンド |

原則、非上場 |

原則、過半数~100% |

EXITを前提に比較的長期 |

原則なし |

キャピタルゲイン及び配当 |

|

当社 |

上場/非上場を問わない |

業態・市場環境等に応じて個別に決定 |

継続保有を前提に期間は定めていない |

既存ビジネスとのシナジーを創出 |

原則、トレード利益及び配当 |

機能事例で見るビジネスモデル

「縦」へ「横」へシナジーを拡大—コンビニエンスストア事業(ファミリーマート)

コンビニエンスストア事業は、川上から川下に至るバリューチェーンの構築・強化を図り、収益の最大化を図るSIS(Strategic Integrated System)戦略の代表的な事例です。食料バリューチェーンの構築と強化(縦方向)にとどまらず、生活必需品から金融サービス等の生活必需品に加え、システム構築、建築資材の提供等、幅広い運営支援を通じてカンパニーの垣根を越えたビジネスシナジーの創出を目指しています。

![[写真]](img/an06_im10.webp)

非財務資本の維持と高度化

当社は、財務情報の開示で表面に表れることが少ない様々な非財務資本を縦横に活用しながら企業価値を高めてきました。そうした非財務資本の維持や更なる高度化が、今後の持続的な企業価値の向上を実現していく上でも重要であると考えています。

厚みのある非財務資本

![[写真]](/ja/ir/doc/annual_report/online2018/img/an07_im01.webp)

非財務資本の維持・高度化を支えるマテリアリティに基づく取組み

「三方よし」の精神を踏まえ、「サステナビリティ推進基本方針」を新たに策定し、合わせて、事業の持続的成長の観点で重要課題(マテリアリティ)を特定しています。それらマテリアリティに基づく取組みは、非財務資本の維持・強化を通じて持続的な企業価値の向上を支えています (→サステナビリティ) ![]() 。

。

![[写真]](/ja/ir/doc/annual_report/online2018/img/an07_im02.jpg)

非財務資本、マテリアリティ、SDGsの関連性

![[写真]](/ja/ir/doc/annual_report/online2018/img/an07_im03.webp)