令和時代のサービス最前線

—Part1—

取材先(社名50音順)

| 株式会社INFASパブリケーションズ『WWDジャパン』編集長 | 向 千鶴氏 |

|---|---|

| 株式会社キーザンキーザン 取締役 COO | 大堂 立氏 |

| 株式会社 Tyme Tech Lab 代表 | 横路一樹氏 |

シェアリングエコノミーの浸透や環境問題への意識の高まり、加速度的に発展するテクノロジーなどによって生活者のライフスタイルや働き方はますます多様化し、それに伴う消費行動も大きく変化している。繊維月報では今月より2号にわたって、新時代・令和の生活者をとりまく「衣・美・食・住」にまつわるサービス事情を特集する。前編となる今回は、「衣・美」の領域に焦点を当て、ファッション・ビューティ業界においてユニークで革新的なサービスを展開する各社や有識者の取材を通して、令和時代の消費行動の変化や今後のビジネスの動向を探る。

「共感」をキーワードに「ヒト」「モノ」「コト」の価値を最大化

パーソナルなニーズに応えるサービス

ライフスタイルの変化、コミュニケーションツールの進化などによって、ファッション・ビューティ業界におけるニーズはますます多様化している。「かつて皆が追随していた大きなトレンドはなくなり、今は小さなムーブメントが同時多発的に発生し、しかもすぐ隣で何が起きているのかも見えづらくなっている」と消費動向の変化を分析するのは、株式会社INFASパブリケーションズのファッション業界専門紙『WWDジャパン』編集長 向 千鶴氏だ。こうした状況の中で、個々のニーズに応える「パーソナライズ」は数年来のキーワードになっているが、特に最近はバーチャルメイクアプリをはじめ「テクノロジーの力で個人のニーズを引き出し、購買につなげるサービスが目立っている」と続ける。

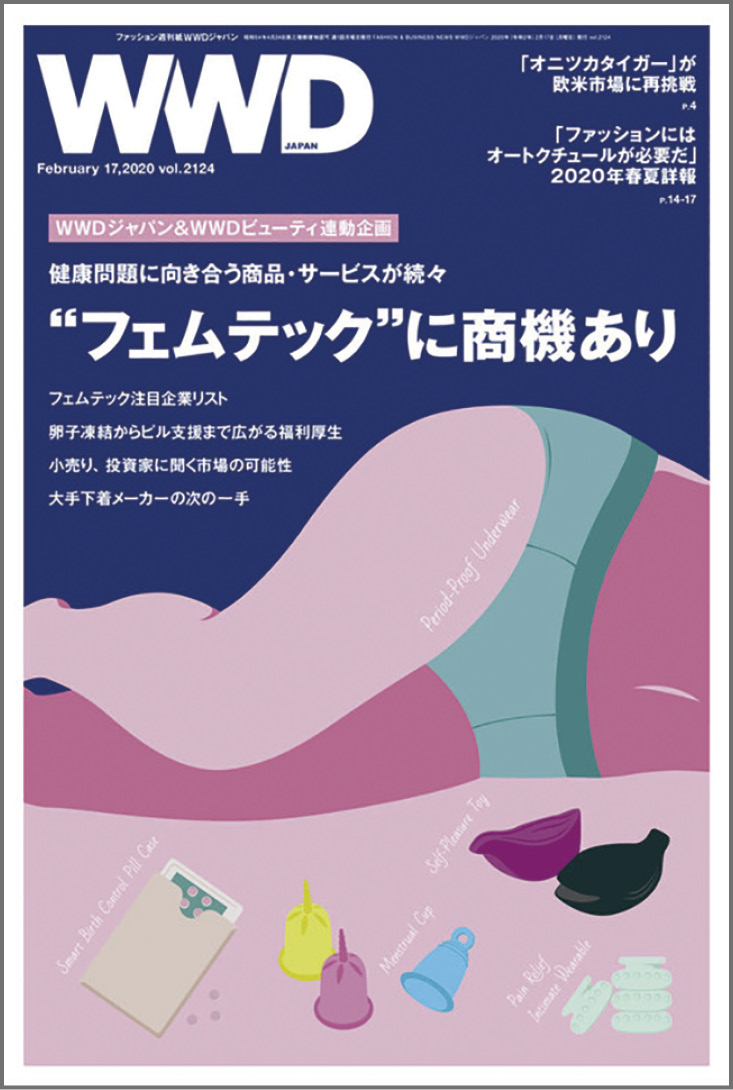

同じく向氏が注目する「フェムテック」が、女性特有の悩みをテクノロジーで解決する潮流であるように、個人の悩みや課題の解決を目指すサービスも増えている。生活者の「衣」のパートナーを掲げる「leeap(リープ)」は、ユーザーとのやり取りからスタイリストが最適なファッションを提案する男性向け月額制レンタルサービスだ。株式会社キーザンキーザン取締役COOの大堂 立氏が、「我々はファッションセンスをあまり重視しておらず、ユーザーのニーズやTPOを踏まえたスタイリングを提供し、それぞれの「衣」の課題を解決することに徹している」と話すように、ファッションにおける負荷軽減にサービスの提供価値を定め、新たな市場の開拓を目指している。

サイトに登録されたアテンダントが、副業としてユーザーの買い物に同行する「ファッションアテンダント」も、「leeap」と同様に、センスに自信がなかったり、ファッションの課題を抱えている消費者に、ファッション感度が高い人たちが「スキル」や「時間」をシェアするサービスだ。運営する株式会社 Tyme Tech Lab代表の横路一樹氏が、「ファッションに詳しい人たちと時間を過ごし、情報やセンスを吸収できる体験に、洋服を買うこと以上に価値を感じるユーザーもいて、そこには習い事に近い感覚を見出せる」とユーザーの傾向を分析するように、モノからコト、体験に移行する消費の傾向もますます強まっている。

共感・信頼から生まれる消費行動

「leeap」と「ファッションアテンダント」は、ユーザーとのコミュニケーションにLINEを活用している点も共通している。キーザンキーザンの大堂氏が、「一人ひとりとやり取りしてスタイリングを決めることは、ビジネス的には非効率的。しかし、日々のファッション相談から旅先の写真のやり取りまで、会話の枠を定めないコミュニケーションをすることで深いつながりが築けている」と語るように、「事業者」「消費者」という立場を超えた関係づくりに努めている。

こうしたコミュニケーションを通じて各社が目指すのは、ユーザーの共感を得ることだ。「インターネットですべてが可視化されてしまう時代だからこそ、共感や透明性が大切。Instagramなどは顕著な例だが、若い人たちほどプロのスタイリストなどよりも、プチプラブランドをセンスよく着こなす素人に共感を示す」と語る横路氏は、「ファッションアテンダント」におけるアテンダントの料金設定をプロから学生まで一律にし、「明朗会計」にこだわっている。

『WWDジャパン』の向氏は、「共感は信頼と表裏一体。情報があふれ、何を信じていいかわからない時代だからこそ、信頼できるものに共感が集まる。SNSでは、着飾らない等身大のファッションや言葉が信頼を集め、小売や接客の世界においても一対一のコミュニケーションを大切にしてきたところが支持されている」と、信頼や共感の背景に属人性の高いコミュニケーションがあることを指摘する。

新サービスが切り開く業界の未来

新型コロナウイルスの感染拡大によって、ファッション業界のビジネスのあり方は大きく変わっていくはずだ。『WWDジャパン』の向氏が、「長らくファッション業界は、古い慣習や構造のせいで抜本的な改革ができず、時代に遅れを取ってきた。しかし、このような事態によって否が応にも大きく変わることが迫られる」と語るように、先行きが見えない状況下だからこそ、既存の枠組みにとらわれない発想で、新たなニーズを掘り起こしていくことが大切になるだろう。

「withコロナ」時代にも対応し得る新事業として、オンラインチャットによる買い物支援サービス「チャットバイザー」を準備している「ファッションアテンダント」の横路氏は、「消費行動が大きく変わる中、我々はユーザーの声と向き合いながら、日々学んでいくしかない。しかし、何よりも大事なことは『ファッションが本気で好き』という気持ちで、この資産を生かすことで業界の未来を変えていきたい」と語り、「ファッションオタク」たちの熱量やノウハウに正当な対価が支払われる未来の実現に意気込む。

さらに、キーザンキーザンの大堂氏が、「レンタルサービスはアパレル業界から目の敵にされがちだが、我々のターゲットはこれまでファッションに積極的ではなかった層。そうした消費者にアプローチすることで、業界を一緒に盛り上げていきたい」と語るように、潜在するニーズや業界に埋もれていた資産に光を当て、「ヒト」「モノ」「コト」の価値を最大化するサービスが、業界に新たな可能性を提示してくれることを期待したい。