令和時代のコラボレーション最前線

| 取材先(社名50音順) | 全日本空輸株式会社 CX推進室 レベニューマネジメント部 | 芳賀一樹氏 |

|---|---|---|

| 株式会社ハセガワエスティ 代表取締役社長 | 阿久津五代子氏 | |

| 株式会社ビームスクリエイティブ | 池内 光氏 | |

| COLUMN | 株式会社レコオーランド FASHIONSNAP.COM ファッションディレクター | 小湊千恵美氏 |

| INTERVIEW | カルビー株式会社 マーケティング本部 商品1部 部長 | 御澤健一氏 |

| 株式会社ロッテ ブランド戦略部 チョコレート企画課 課長 | 福田貴司氏 |

企業・ブランドの価値向上や新規顧客獲得のための有効な手段として、数々の企業が取り組んできたコラボレーション。あらゆる業界でコモディティ化が進み、消費の軸が「モノ」から「コト」にシフトして久しい昨今、業界を超えたコラボレーションの潮流は加速している。その中でも近年は、一見ライバル関係にあると思われる同業種間や、コロナ禍に苦しむ異なる業界の企業同士のコラボレーションなどが注目されている。本号では、これまでにない形のコラボレーションに挑戦し、消費者の共感を得ている企業や有識者への取材を行い、令和時代のコラボレーション最前線に迫る。

多彩な「共創」から生まれる新たな価値が消費を刺激

コロナ禍に生まれたコラボレーション

昨今のコロナ禍は、さまざまな業界や企業に新たなチャレンジを促す契機となっているが、苦境にあえぐ業界の企業同士の取り組みとして大きな注目を集めたのが、全日本空輸株式会社(ANA)と株式会社ハセガワエスティによる「THE WEDDING with ANA〜機内ウェディング〜」だ。発案者であるANAの CX推進室 レベニューマネジメント部 芳賀一樹氏は、「飛行機に乗りたくても乗れない人たちが多くいる中で、お客様との信頼関係を保ち続けたいという思いがあった。機内ウェディングを挙げる方はもちろん、この取り組みを知ってくださった皆様にANAのファンになっていただくことが、長期的には当社の利益にもつながると考えた」と企画立案の背景を語る。この取り組みのパートナーとなったハセガワエスティの代表取締役社長 阿久津五代子氏は、「通常の結婚式では考えにくいほど短い準備期間だったが、お客様を喜ばせたいというANAの皆様のホスピタリティや熱い思いに刺激を受けた。お互いの得意分野を生かしてお客様が求めている『モノ』や『コト』を提供することは、お互いのサービスの進化にもつながるし、今回は両社に共通の企業風土があったことで相乗効果も生まれた」と振り返る。

同企画はさまざまなメディアに取り上げられ、海外挙式が叶わずに参加したカップルからの感謝や、コロナ禍で苦しむ両社への応援の声などが多く寄せられたという。顧客への価値提供を最優先し、数々のハードルを乗り越えて企画を実現させた企業の姿勢や担当者の思いが共感を呼び、顧客との関係強化につながる取り組みとなった。

個人の熱量や感性が起点に

アパレルの枠を大きく越え、多岐にわたる業種や地域とのコラボレーションを成功させてきた株式会社ビームスクリエイティブは近年、相手先の企業や業界が抱える課題のソリューションとなる新たな協業の形を世に示している。「BEAMS」のマーケティングなどを手掛ける同社の代表取締役社長 池内 光氏は、「一つの商品をつくることで解決するようなシンプルな企業課題が少なくなっている中で、協業する企業の領域や数は必然的に広がってきた。こうした協業において大切なことは目の前の課題と真摯に向き合い、掘り下げていくことであり、そこには熱量を持って取り組んでくれる担当スタッフの存在が不可欠」とコラボレーション成功の秘訣を語る。さまざまな特性を持つ「人」が資産となっている「BEAMS」の強みは、コラボレーションにおいても発揮されている。

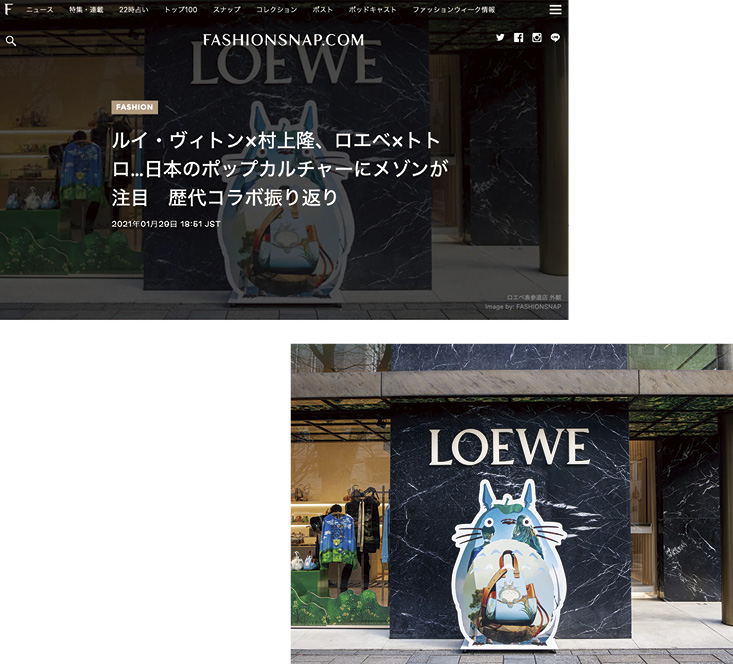

個人の熱量が起点となるコラボレーションは、近年のラグジュアリーブランドの間でも広がっている。その一つの例として、業界を驚かせた「GUCCI」と「BALENCIAGA」のコラボレーションを挙げるFASHIONSNAP.COM ファッションディレクターの小湊千恵美氏は、「デザイナーの思いの強さや相手への敬意を感じさせるようなコラボレーションへの反響が大きくなっている。消費マインドの低下など、厳しい時代において業界に変化が求められる中、クリエイティブディレクターやデザイナーの自由な感性が一つのカギになっている」と近年のファッション業界におけるコラボレーション事情について語る。「個」の多様性が尊重される時代において、業界内外の垣根や制約を個人の思いや感性で乗り越えていくようなパワフルなコラボレーションが、消費者の心を掴んでいるようだ。

「共創」から生まれる新たな可能性

ANAの芳賀氏が、「自社にはない知識や経験を持つ協業先との取り組みから得られることは多かったが、一方でどこまで情報を共有するべきかという判断は難しかった」と振り返るように、企業間のコラボレーションにおいて、情報開示にまつわる議論は避けては通れないものだろう。また、FASHIONSNAP.COMの小湊氏は、「コラボレーションに対する反響は、背景にあるストーリーの伝え方によって大きく変わり、一つ間違えばネガティブな反応を招いてしまうこともある」と注意を促す。マスメディアの影響力が衰退し、大きなトレンドが見えなくなっている時代だからこそ、消費者に身近なコミュニケーションツールであるSNSなどを活用した情報発信が重要だと指摘する。

ビームスクリエイティブの池内氏が、「競合相手とパイを奪い合っていては共倒れになる時代。『共創』や『共有』の姿勢を持って知恵を出し合った先に、新たな消費の芽が生まれてくる」と語るように、コロナ禍によるアパレル不況が続く中、新たな価値を「共創」し、そこから得られる利益を共有するスタンスがコラボレーションにおいても求められているのだろう。事実、こうした潮流は、先に挙げた「GUCCI」と「BALENCIAGA」のコラボレーションや、P5で紹介するカルビー株式会社と株式会社ロッテによる「おかしな研究所」など、さまざまな業界に広がりつつある。

ハセガワエスティの阿久津氏が、「無理だと思われているような事柄やモノの中にこそ夢やワクワクの種が詰まっている。コロナ禍以降、固定観念や常識にとらわれない感性の重要性が高まっていると感じる」と話すように、不可能を可能に、あるいはピンチをチャンスに変え、市場に新たな価値を生み出すための方法論として、今後もコラボレーションが有効な選択肢であり続けることは間違いないだろう。