令和時代のコラボレーション最前線

CASE❷ 株式会社ビームスクリエイティブ

担当者の思いから広がる協業の輪が予想を超えるアウトプットを生み出す

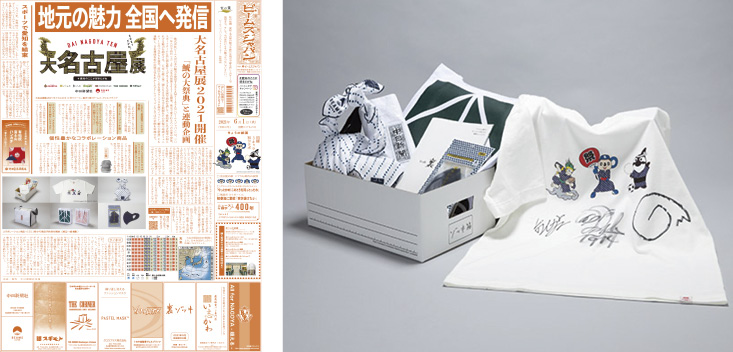

「モノ」、「コト」、「ヒト」を通して文化をつくる「カルチャーコミュニティ」を目指し、ファッションにとどまらず、多彩な領域に事業を広げてきた株式会社ビームス。同社の多様性を象徴する取り組みが、企業や自治体などと取り組んできたコラボレーションだ。広告やマーケティング、店舗デザインなどを通じて、「BEAMS」ならではの価値を世に提示してきた株式会社ビームスクリエイティブの代表取締役社長 池内 光氏に話を聞いた。

池内 光氏

株式会社ビームスクリエイティブ 代表取締役社長

世の中を驚かせたいという思い

「BEAMS」では、これまでにさまざまな企業と協業をしてきましたが、その背景には、世の中を驚かせたい、自分たちならではのユニークな価値を世に示したいという一貫した思いがあります。「カルチャーコミュニティ」を目指す「BEAMS」では、協業においてもあらゆる対象をカルチャーと捉え、面白そうなチャンスがあれば積極的にトライするという精神のもと、多彩な協業に取り組んできました。

その中で最近は、企業からオファーをいただき、相手側のプロモーションにつながるような企画を手がけることも少なくありません。当社は、オペレーション機能を持った企画集団を標榜していますが、広告を出すだけではなかなかモノが売れない時代において、話題性や予想を上回るアウトプットへの期待感を持ってドアをノックしてくださる企業が増えていると感じています。

複数社を巻き込むコラボレーション

相手先の企業の課題を根本から解決しようと努めた結果、3社、4社と複数の企業を巻き込んでいくようなケースもあります。例えば、JAXA(宇宙航空研究開発機構)とともに野口聡一宇宙飛行士のISS(国際宇宙ステーション)滞在時のウェアを制作した際には、その流れで以前からJAXAと取り組みをされていた日清食品株式会社のカップヌードルとのコラボレーションアイテムの販売も実現しました。

また、「BEAMS JAPAN」が焼酎の酒造会社3社と協業し、本格焼酎を楽しむ空間や時間の魅力を発信した「焼酎のススメ。2020」では、担当者が、コロナ禍で苦しむ新宿ゴールデン街のカルチャーを守る連携方法を模索する中で、街の新しい看板のデザインを担当する連動企画も生まれました。このように担当者の思いから雪だるま式に輪が広がり、思いもよらないアウトプットにつながるケースも少なくありません。

相手に応じて指標を変える柔軟性

コラボレーションにおいては、企業ごとに望む成果が異なる場合もあります。その中で、時に自分たちの指標を変えながら、相手が求める成果に対して柔軟に対応するように心がけています。「お人好し」と取られてしまうかもしれませんが、こうした柔軟性を持つことで複数社によるコラボレーションを成立させられている側面がありますし、世の中にユニークな価値を提供し続けることが、結果として「BEAMS」のブランド価値を高めたり、幅の広さを伝えられると考えています。

現在、「BEAMS」のビジネスの軸はあくまでもアパレル商材を中心に扱うセレクトショップですが、さまざまなコラボレーションの経験は、店の運営だけでは得られない大きな財産になっています。これからも、世の中を驚かせるコラボレーションを生み出していくことで、カルチャー集団、企画集団としての可能性を発信し、「BEAMS」というブランドに新しい価値を付加していきたいと考えています。