「共創」で実現するファッション業界の業務改革

ピンチをチャンスに変える好機として

大室良磨

伊藤忠商事株式会社 繊維経営企画部長

事業会社におけるDXの推進やIT人材の育成に努めつつ業界全体の成長に寄与したい (大室)

大室:コロナ禍には中国の物流が寸断され大混乱が起こりましたが、今後もこうした突発的なサプライチェーンの分断が起こりうる中で、日本のファッション・小売業界はどのような物流体制を整え、バリューチェーンを構築していけば良いでしょうか。

小橋:日本国内の産地だけで生産を支えることが困難になっている中で、やはり海外とつながっていく必要があります。ただ、従来のように固定された静的なサプライチェーンではなく、その時々で適切なルートから資材や商品を柔軟に調達できる動的なサプライチェーンを構築していく必要があると感じています。経営戦略コンサルタント会社、ローランド・ベルガーの小野塚征志さんが著書『サプライウェブ』(日本経済新聞出版)で指摘されていますが、文字通り蜘蛛の糸のように張り巡らされたインターネットのような、より柔軟でオープンな物流ネットワークの構築が求められているのではないでしょうか。

水野:そこでもやはりデータの標準化と、相互に連携するシステムの機敏性、柔軟性が重要になってきます。私たちはグローバルにビジネスを展開する欧米のラグジュアリーブランドの日本・アジア展開を支援する機会もあるのですが、一見華やかに見えるプロジェクトも実際は徹底したデータ・プロセスの標準化や共通化といった足元固めのようなものが大半で、成功する企業はそれだけ重要性を認識していることの証左です。日本のファッションアパレル企業においても、今がまさに環境変化をチャンスに変える好機だと思いますし、そこには大きな伸びしろがあると感じています。

小橋:これまでファッション業界では感性というものが重視され、それが故にITや物流などの面で後れを取ってきたと感じています。また、ファッション・小売業界が内需を重視し、世界に目を向けてこなかったこともDXが遅れた要因だという指摘もあります。最近はようやくデータを活用した需要予測の重要性なども語られるようになりましたが、いまだに感性によるヒット商品の創出だけが重視されがちな業界です。これまではそれでもなんとか戦えてきたところがありましたが、昨今のECの台頭などによってこの業界にもデジタル化の流れが一気に押し寄せるようになりました。それを受けてアパレル企業各社が成長に向けて業務改革を進めていますが、そのうち多くの企業がITや物流に根本的な課題を抱えており、まさにこれからが正念場だと感じています。

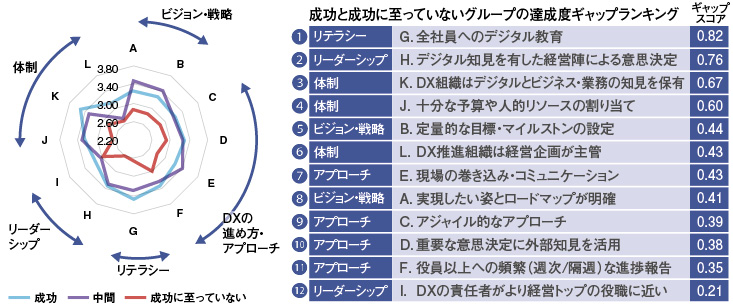

水野:私たちは、「DX取り組み実態調査」として、DX成功企業と失敗企業の分岐点について定期的に調査を実施しています。先ほど話に出た人材育成・教育なども大切な要素なのですが、成功を左右する主要な要因は、企業の経営トップがプロジェクトの責任者としてコミットしているか否か、です。推進体制に経営トップを組み込み、大胆な意思決定と社内外の巻き込みができるか、が何よりも重要だと考えています(図表)。

浦上:基幹システムを決算のためだけの仕組みだと考える日本の経営者は多いのではと思います。一方で、基幹システムの代表であるパッケージ製品のERPシステムを正しく使えば、日々の営業活動がしっかりとデータとして記録されていきます。データドリブンな経営とは、日々の記録により基幹システムに蓄積されたデータがあるからこそできるものと考えます。欧米企業のCEOの間では、すでに基幹システムは経営のための仕組みだという考え方が浸透しています。日本においても、基幹システムの位置付けを、改めて会社の経営(攻めも守りも)を支える基盤であるとの考えを浸透させていく必要があるのではと考えます。

大室:本日は貴重なご意見をいただくことができ、当社としても中期的な経営目標の達成に向けてたくさんのヒントを得ることができました。ファッション業界にはまだまだ改善の余地が多く残されていると感じています。引き続き専門家の皆様からご意見をいただきながら、事業会社や取引先におけるDX推進等に努め、業界全体の成長に寄与してまいりたいと考えています。本日は誠にありがとうございました。

スコアが大きいほど、成功している企業と成功に至っていない企業の差が大きく、成否を分けるポイントとなる。