ダイバーシティ&インクルージョン 2023~多様な「個」が自分らしく働くために~

| 取材先 (社名50音順) |

サイボウズ株式会社 人事労務部 ワークスタイルデザインチーム | 髙木一史氏 |

|---|---|---|

| 株式会社資生堂 ダイバーシティ&インクルージョン戦略推進部 部長 | 本多由紀氏 | |

| 伊藤忠商事株式会社 理事 | 的場佳子氏 | |

| COLUMN | 桃山学院大学 ビジネスデザイン学部ビジネスデザイン学科 特任准教授 | 酒井之子氏 |

| 取材先(社名50音順) | |

| サイボウズ株式会社 人事労務部 ワークスタイルデザインチーム | 髙木一史氏 |

|---|---|

| 株式会社資生堂 ダイバーシティ&インクルージョン戦略推進部 部長 | 本多由紀氏 |

| 伊藤忠商事株式会社 理事 | 的場佳子氏 |

| COLUMN | |

| 桃山学院大学 ビジネスデザイン学部ビジネスデザイン学科 特任准教授 | 酒井之子氏 |

少子高齢化の影響により、労働力の確保が企業の課題として浮上してきた2000年代以降、日本において「ダイバーシティ」という言葉が頻繁に用いられるようになった。さらに、価値観の多様化やビジネスのグローバル化なども相まって、性別や年齢、国籍を問わず、多様な人材や価値観を組織に取り入れる機運は年々高まり、近年では違いを持つ人たちそれぞれの能力を生かす「インクルージョン」の考え方も重視されるようになっている。本号では、女性の活躍推進や、高齢者・外国人・障がい者の雇用促進、多様な働き方を実現する人事制度の整備など、さまざまなアプローチでダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進に取り組んでいる企業や有識者への取材を通じて、これからの組織の在り方を考える。

すべての社員が当事者意識を持つことが肝要

D&I推進を促す職場風土と人事制度

日本における「ダイバーシティ」の萌芽は、1985年の「男女雇用機会均等法」制定、「労働基準法」改正以降、段階的に進んだ女性の社会進出だが、株式会社資生堂は育児休業法の法整備の本格化に先駆けて、自分らしく生きる女性を応援し続けてきた。同社の女性総合職第一期として入社して以来、女性活躍の道を切り拓き、2022年に設置されたダイバーシティ&インクルージョン戦略推進部で部長を務める本多由紀氏は、「日本のジェンダーギャップは次世代に向けて解決しなければならない問題。最大の障壁は、固定観念や同調圧力、アンコンシャス・バイアスであり、これらを払拭するためには自分たちが見ている風景を変えていかなくてはならない」と語る。同社では子育てを含め、多様なバッググラウンドを持った女性が職場のリーダーを務めることで、社内の意識改革が進んでいるという。今後も資生堂では、女性に限らず、外国人や若い世代など多様な視点、価値観を取り入れ、企業競争力を高めるD&I経営を推進していく構えだ。

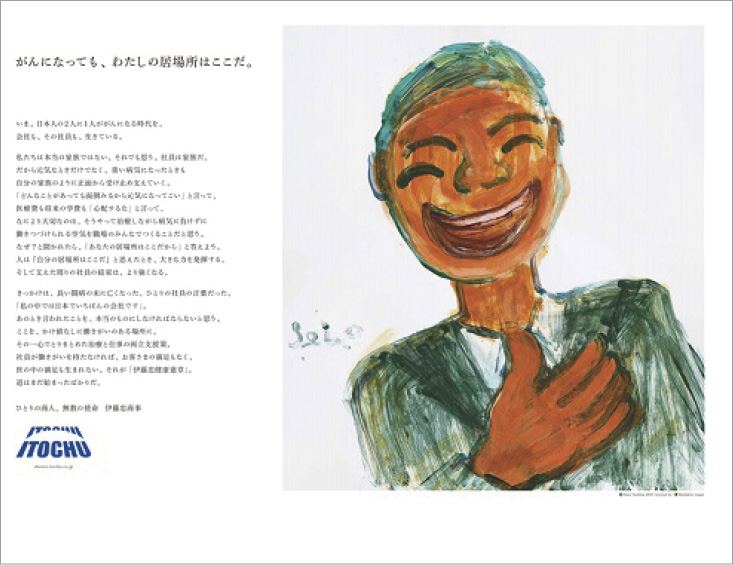

企業のD&I推進においては、多様な個の能力を最大限生かす働き方を実現させる制度改革も不可欠だ。伊藤忠商事株式会社では、最少の人員で最大の成果を発揮すべく、労働生産性の向上を目的とした働き方改革に着手し、10年間で労働生産性をおよそ5倍に高めた。同社の人事・総務部長(当時)である的場佳子氏は、「消費者に近いビジネスを強みとし、消費者ニーズを起点とする『マーケットイン』を重視している当社にとってD&Iの推進は不可欠。自社に応じた『本質』を追求してPDCAを回すこと、社外の視点を取り入れることがD&I推進のポイントになる。当社では2021年10月に『女性活躍推進委員会』を設置し、その委員長には社外取締役である村木厚子氏を任命。更に委員の半数を女性、半数を社外取締役とするなど、多様な経験や価値観を反映できる構成としている」と語る。

個の意識を高めるコミュニケーション

ITソフトウェア企業のサイボウズ株式会社は、人事制度の一律運用にとらわれず、社員一人ひとりの希望に応じた働き方を受け入れる「働き方宣言制度」を軸に、「100人100通りの働き方」を実現させている。主に人事制度、研修の企画・運用などを担当し、日本の大企業が抱える閉塞感をテーマにした著作でも注目された人事労務部の髙木一史氏は、「時間の経過とともにライフステージが変化する中、一律の制度しかないことで働けなくなるのは不合理。パフォーマンスを発揮できる環境がそれぞれ異なる中、社員の属性や職種ではなく、一人ひとりの望みを個別に見た上で個人の幸福とチームの生産性のバランスを図っている」と話す。個別対応のコミュニケーションコストをITツールの活用などによって削減している同社の取り組みは、離職率の低下や優秀な人材確保にも寄与している。

D&Iを推進する職場風土の醸成、人事制度の実施において重要な役割を果たすマネージャー職への情報共有や人材育成も各社の注力テーマだ。2030年までにあらゆる階層における女性管理職比率50%を目指す資生堂も女性リーダーの育成に力を入れており、着実に成果を出している。同社の本多氏は、「女性社員が昇進を躊躇しているインサイトを探り、それらを支援する形で研修を行うことで意識改革を図っている。変革には痛みや不安が伴うからこそ、なぜこの道を進んでいくのかということを伝えていくことが大切」と透明性の高い双方向のコミュニケーションの重要性を強調する。

組織変革が日本社会にもたらすもの

社内の意識改革には、経営者や管理職のみならず、すべての社員が当事者意識を持つことが肝要であることも今回取材した各社に共通する見解だ。若い世代の立場からも人事改革を推進してきたサイボウズの髙木氏は、「日常的にインターネットなどに接してきた若い世代は、情報共有を基盤としたインクルージョンの在り方を見出しやすい立場にある。それぞれの企業や職場には異なる歴史的背景や特性があり、こうした文脈を理解することは大切だが、その上で変革のための提案ができる若い世代が増えれば組織は変わっていく」と若い世代だからこそ果たせる役割について言及する。

伊藤忠商事の的場氏は、「働き方改革の施策として2013年度に導入した朝型勤務によって、全社員の働き方や意識に変化が起こった。長時間労働削減に加え、社内出生率の向上が示すように一連の働き方改革は、子育てをする女性社員の働きやすさ、キャリアの継続を可能としたが、これは社会全体の行動変容にもつながる」とD&I推進が社会にもたらす可能性を示す。

コロナ禍による環境変化によって改革の機運も高まる中、企業のD&I推進にはイノベーション創出や生産性向上など自社の利益追求にとどまらず、日本社会全体のアップデートというより大きな視座が求められるのかもしれない。