地震や災害、パンデミックなどの

「有事」に直面したとき、

多くの「商い」はストップする。

しかし、人々の当たり前の生活を

止めないために、商いを続ける商人もいる。

では、真の商人はどうあるべきか。

有事の際の商人の決断について考える。

「有事の商い」

新型コロナウイルスの影響を受け、社会全体が危機に直面している。経済活動を行う全ての「商人」は、今後も起こりうる有事に備え、どのような危機管理を行うべきか。経営学者・入山章栄氏を迎え、危機対応の事例を分析しつつ、不確実性の高い時代における「商い」の可能性を考える。

ビジネスを止めるな。

コロナという有事に見る日本企業の決断

新型コロナウイルス感染症の拡大は、企業意識の差を浮き彫りにする好機だった。リーマンショックや東日本大震災に学び、「危機は常に訪れるもの」という意識を持っていた企業は対応が素早かったが、変化に弱い企業・やるべきことを先延ばしにしてきた企業は、有事の対応でもやはり後れを取ったのだ。

では、私たちは平時からどんな危機管理を行うべきか。経営者として、有事の決断にはどんな軸を持つべきなのか。コロナを含む「不確実性の時代」を生き抜く企業戦略について、経営学者の入山章栄氏が語る。

コロナで浮き彫りになった

「いい企業」とそれ以外

「コロナ禍で素早く適切な対応ができたのは、『コロナ前からそもそもいい企業だったところ』だと私は理解しています」

こう説明するのは、早稲田大学大学院のビジネススクールで、 経営学を専門として教授を務める入山章栄氏だ。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄

慶應義塾大学大学院修士修了。三菱総合研究所に入社後、2008年より米ピッツバーグ州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。2013年より早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)准教授。2019年から現職

入山氏:「ここでいう『いい企業』とは、不確実性の高い事業環境でも自分たちのビジョン・価値観に腹落ちしながら意思決定して、やりぬく力のある会社のこと。新型コロナウイルス感染症の拡大(以下、コロナ)のような極度の有事では、正直なところ何が正解かわかりません。

少し後になってからなら『あの判断は正しかった』『あれは失敗だった』と評価されますが、圧倒的に不透明な渦中では、その時々で『よくわからないけど、自分たちにとってのベストはこれだろう』と決めて、行動し続けるしかない。

ですが、コロナ前から国際的な競争の激化やデジタル化の進展で、事業環境の変化速度は高まっていました。つまり、不透明な環境で選択し続けることは、そもそもコロナ前からすべての企業に求められていたことなのです。

ただ、その変化速度がコロナでさらに加速した。結果、コロナという有事の対応に、コロナ前からの会社の力がそのまま反映されたのです」

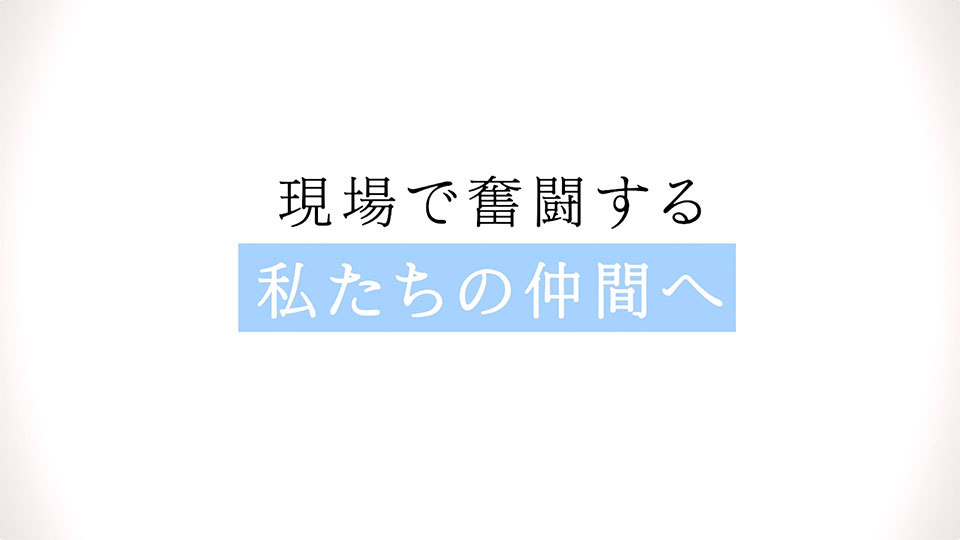

では、「いい企業」と「そうでない企業」には、どんな違いがあるのだろうか。入山氏が、「有事に適切な対応ができる企業の条件」として挙げるのは、次の5点だ。

有事に適切な対応ができる企業の条件

経営者やトップに「常に危機は起こるもの」という意識がある

「変化しなくてはいけない」という意識があり、変化に慣れている

有事の際の対策を考え、平時から訓練している

トップがビジョンを発信し、それが現場に浸透・共感されている

現場に権限が移譲されている

入山氏:「コロナが世界中でここまで猛威を振るうなんて、誰にも予想できなかった。でも『有事』とは、そういうものです。ですから、まずは①経営者に『常に危機や想定外のことは起きるもの』という意識があることが重要です。この意識が経営者になければ、当然社内にも浸透しない。

②「変化しなくてはいけない」という感覚が社内に浸透し、(事業的にも)日常的に変化し続けている企業も、有事に強い。

私は、日本ではレガシーな大企業のほうがコロナ禍で後れを取り、ベンチャーのほうが行動が早かった印象を持っています。

これは企業のサイズの問題もありますが、それ以上に『変化への慣れ』の部分の違いが大きい。ベンチャーは毎日が不確実な中での意思決定の連続ですから」

コロナ禍で多くの日本企業が決断を迫られた。「日頃から有事の対策ができているかどうか。コロナによって企業の基礎力の差が如実に表れた」と入山氏。

入山氏が所属する早稲田大学ビジネススクールも、コロナ禍で素早い対応を行った組織のひとつ。

1月末の時点ですでに「コロナが本格的に来て、学生がキャンパスに来れなくなったときのために」と、当時はまだ大学では浸透していなかったZoomで授業を行えるよう有志の教員で勉強会をはじめ、slackで情報交換を継続していた。

その結果、私大の中でも授業再開が早いと評価された(GW明け)早稲田大学全体に先駆けて、4月20日には授業を再開している。

早稲田大学ビジネススクールは、入山氏のような研究者だけでなく、トップコンサルティング企業のトップなどを経験した実務家教員も多い。

入山氏は「この対応は、実務家教員を中心に日頃から危機意識を持ち、大学組織としては珍しく『変化が当たり前』という感覚が組織全体に浸透していた結果だろう」と分析する。

入山氏:「加えて、③有事を想定した訓練の徹底も重要です。たとえばヤフージャパンは自分たちが『情報インフラ企業である』という意識があるので、平時から『有事を想定したシミュレーション』を行っていたそうです。

その一例が、東京が地震で機能しなくなったとき、役員が東京からヘリで脱出し、大阪のオフィスが『本社』として機能するような避難訓練。福岡ではLINEなども使いながら、『この一週間で、いつはわかりませんが突然避難訓練をします』などとアナウンスをして、市民の方々と一緒に訓練をしている。

全員が必要性を感じて、一度でも本気で訓練したことがあるかどうかは、大きな違いですよ」

不確実性の時代のリーダーシップに欠かせない

「センスメイキング」

有事に適切な対応をするためにさらに重要なのは、⑤現場に権限を移譲しておき、そこに判断を任せることだ。有事の際には、現場がその瞬間の対応を迫られるからだ。

そして、その現場の判断の適切さの前提になるのは、④トップが発信したビジョンが現場に浸透していて、共感も生んでいることだ。入山氏の言葉を借りれば「センスメイキング」ということになる。

入山氏:「センスメイキングとは、経営学で重視されている考えです。端的にいえば、今何が起きていて、自分たちが何者で、どこに向かっているかの『意味付け』を集約させること。

不確実性の高い現代のリーダーシップにおいて、特に重要なことです。企業のトップから現場までの全員が共通の方向感・ビジョンに腹落ちして、同じ目的に向かっていれば、現場で適切な判断がしやすくなる。

センスメイキングとは

組織心理学者のカール・ワイクを中心に発展してきた理論で、今何が起きていて、自分たちが何者で、どこに向かっているかの「意味付け」を集約させること。

代表的な例のひとつが、アイリスオーヤマです。東日本大震災のとき、宮城でホームセンターを運営するグループ企業の店長が、地域の方々に暖房用の灯油を1人10リットルまで無料で配ったというのは有名なエピソード。

これは、同社で咄嗟の判断が現場に移譲されていたからできたことであり、『アイリスオーヤマは地域社会のためにある』という同社の考えが、現場でセンスメイキングされていたからでしょう」

普段から企業のビジョンや価値観に腹落ちしていなければ、有事に究極の意思決定はできない。これからの時代は、さらに自律分散型で、現場各所で個人や小さな組織が意思決定をする時代になる。今後は、ビジョンや価値観への共感がさらに重要になっていくだろう。

「三方よし」のビジョンが下した決断とは

伊藤忠グループも、コロナ禍で究極の意思決定をした企業のひとつだ。

伊藤忠は、食品流通やコンビニなどの生活消費分野に強みを持ち、多くの重要事業会社群を抱える。そうした生活インフラを支える事業に関しては、「ビジネスを止めない」決断をしたのだ。

一方で、コロナが感染拡大しはじめた2月下旬より、感染状況、政府・自治体の要請を踏まえながら、可能な限り感染リスク低減を図るべく、段階的に在宅勤務に移行。

緊急事態宣言発出前の4月頭より全員在宅勤務体制としたが、その後は育児・介護など個別に事情のある社員は在宅勤務を継続しつつ、感染状況に応じて出社比率を調整するなどハイブリッドで柔軟な勤務形態を推進している。

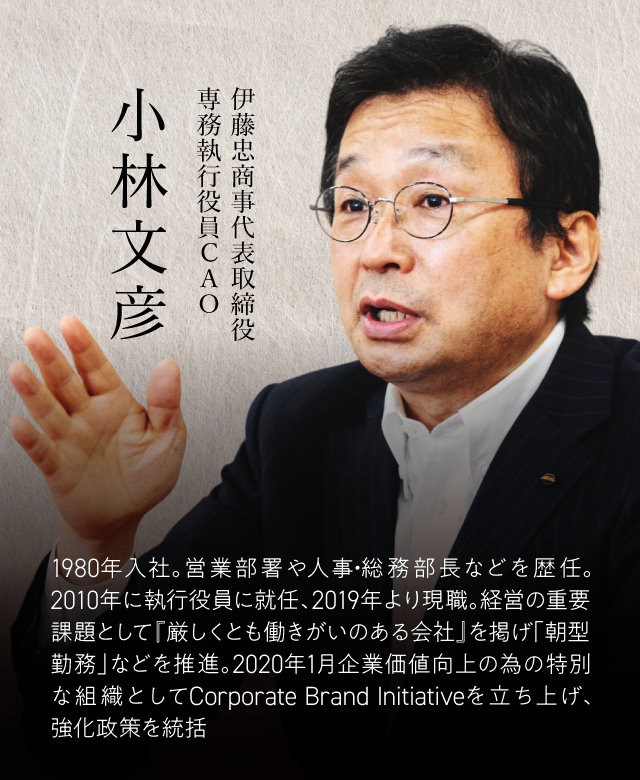

伊藤忠商事 代表取締役専務執行役員CAOの小林文彦氏は、次のように語る。

伊藤忠商事代表取締役専務執行役員CAO 小林文彦

1980年入社。営業部署や人事・総務部長などを歴任。2010年に執行役員に就任、2019年より現職。

経営の重要課題として『厳しくとも働きがいのある会社』を掲げ「朝型勤務」などを推進。2020年1月企業価値向上の為の特別な組織としてCorporate Brand Initiativeを立ち上げ、強化政策を統括

小林氏:「伊藤忠グループの社員は、たぶんどの企業よりも自分たちが『商人』だという意識が強いんです。会長の岡藤も、『商人にとって一番大切なのは現場だ』と、強く現場主義を掲げていますが、それが社員全員に浸透している。

お客様のお役に立つことができなければ、商人の商いは成り立たちません。現場主義とは、究極のお客様目線なのです。だから私たちは、現場の状況に合わせて、お客様にとって最良の決断をする。

現場主義につながることですが、創業者である伊藤忠兵衛の『三方よし』というビジョンが浸透している点も大きいでしょうね。この言葉は、今年の4月から当社グループの企業理念にもなりました」

実際に伊藤忠グループでは、「止められないビジネス」に従事する社員がコロナ禍でも前線で働き続けた。

たとえばファミリーマートは、緊急事態宣言の間も生活インフラとしてその機能を提供し続けた。そこに1日3回弁当を配送する日本アクセスも同じだ。

また、合成樹脂加工メーカーであるタキロンシーアイは、現場社員の一声から、建築資材用のプレートを応用した飛沫防止用のクリアパーテーションの生産に着手。工場の迅速な協力もあり、発案2週間で製品化・販売すると同時に、周辺の医療機関や行政機関へ寄贈を行った。

来店型保険ショップ「ほけんの窓口」は、5月下旬から「Zoom」を用いたオンライン保険相談を導入。従来の来店型の保険相談・販売から、顧客ニーズに対応したかたちだ。

アパレルブランド・EDWINは、緊急事態宣言下では工場を休業していたが、医療物資の不足を受け、解除後すぐに医療用ガウンの生産体制を構築している。

EDWINの医療用ガウンの生産は、「縫製技術を活用して、医療現場の力になりたい」という社員の声からはじまったプロジェクト。「ジーンズ一筋」ゆえに、ノウハウはゼロからのスタートだった。

伊藤忠グループでは、このように前線で働き続けた社員の活動を全世界のグループ社員と共有するための特別VTRを制作した。

小林氏:

「人々が当たり前の日常を送るための生活基本インフラを支えることが、生活消費分野に強みを持つ伊藤忠グループの使命です。

このVTRによって、有事において現場で奮闘するグループ社員の姿を共有し、感謝する気持ちが芽生えれば、『伊藤忠グループは皆で経済の灯を消さないために日々頑張るエッセンシャルワーカーである』と再認識できる。

それにより、グループの一体感が醸成できるのではないかと考えています。そして、それは伊藤忠グループの組織力を強化し、新たな競争力を生むものになるのではないでしょうか」

センスメイキングができているから、どんなときでも現場がついてくる。現場がついてくるから、臨機応変な対応ができる。やはり、有事の対応は企業の力を映す鏡なのだ。

小林氏:

「コロナや地震など、有事になると人はブレイクスルーしようとしたり、そこから脱出しようとしたりします。でも、そんなことは誰にもできないんですよ。だから私たちは、有事と即座に共生することを選びました。

その結果が、『ビジネスを止めない』という決断です。臨機応変な共生力は、伊藤忠グループの大きな強みでしょうね」

その企業に、

意思決定のチャンスはあるか

では、なぜこのような危機管理ができる企業と、そうでない企業が生まれるのか。入山氏によると、そのカギは過去の学びにもありそうだ。

入山氏:

「過去の有事の経験を学びに変えているかは重要です。ここ20年ほどでいえば、リーマンショックや東日本大震災という大きな有事があった。ここから学び、危機管理を加速させていた企業は、コロナ危機でもそれなりの対応ができていた。

先日、ボストン・コンサルティング・グループ日本共同代表の杉田浩章さんと話したのですが、そういった企業の中には、コロナ危機をチャンスと見ているところもあるそうです。

考えてみれば当然で、不況下のほうがIRR(投資案件を評価する指標のひとつ「内部収益率」)は高い。実際、プライベート・エクイティ・ファンドの活動は今、活発化しています」

過去から学び、対策を講じていれば、有事にも「攻め」の経営ができるということだ。

タキロンシーアイ揖保川事業所で製造するポリカーボネート製クリアパーテーション。2020年2月には「新型コロナウイルス対策本部」を立ち上げ、各製造拠点の感染対策も徹底している。

さらに、入山氏が「差が出る」と指摘するのが、ビジョンに則った「行動規範」の存在だ。ビジョンの共有・共感だけでは不十分だという。

入山氏:

「ビジョン・価値観への共感だけでは、十分ではありません。加えて重要なのは、ビジョンや価値観に沿った正しい行動規範を作り、それを日頃から企業全体で実践していることです。

一例は、グローバル企業のデュポンです。デュポンは化学メーカーなので、その価値観の中心には『安全』があります。その徹底ぶりは凄まじく、『絶対に事故を起こさないための行動規範』が作られ、その実践が日々促されています。

実際、デュポンの社員はタクシーの後部座席でも絶対にシートベルトを締めますし、駅の幅の広い階段では、必ず壁際に行って手すりを掴んで歩く。同社に入社すると、研修初日からそのような訓練を受けるそうです。

このように会社のビジョンや価値観が組織文化として社員全員に染み付いている状態は、ひとつの理想といえるかもしれませんね」

現在「ほけんの窓口」では、全国の直営店441店舗・71ブロックでZoomを用いたオンライン保険相談を順次導入している。

最後に、入山氏がもっとも重視するのが、先の「現場への権限委譲」にもつながる「意思決定の頻度」だ。

冒頭に入山氏が述べたように、有事では「正解はわからなくても、(ビジョンや行動規範に則って)決めて、やり抜く」という究極の意思決定が求められる。経営者ともなれば意思決定は日常茶飯事だが、一般社員が日頃からどのくらい意思決定ができるかは、企業によって大きな差がある。

「ビジネススクールではいろいろなことが学べますが、唯一難しいのが実際の意思決定のトレーニングです。それは、実際に、現場でわけのわからない状態で『決め続ける』ことでしか体得できない」と入山氏。

大企業とベンチャーの差は、ここにも顕著に表れる。

入山氏:

「私は様々な大手企業の人事の方と話す機会がありますが、彼ら・彼女らの最大の悩みは、経営者候補が少ないこと。経営者の最大の仕事は『不確実性下での意思決定』ですが、その意思決定を積み重ねてきた人材が乏しいのです。

かつての総合商社では、若いうちから海外の関連企業で副社長などをやらせていたので、比較的『修羅場で意思決定ができる人材』に恵まれていました。

しかし、現代の総合商社は状況が違います。近年の総合商社のビジネスは、プラントや石油など、商材が何百億円という重厚長大なものが中心になっている。

ここでは、40歳を過ぎても決裁権を持てない人がザラにいます」

このように、意思決定人材が減ってきていることは、かつて「人こそが財産」と言われた総合商社の大きな課題といえるだろう。

しかし、「商材が食料やアパレルなど『生活消費分野』に強い伊藤忠商事だけはやや例外」と入山氏。どういうことなのか。

入山氏:

「生活消費分野に強いということは、20代などの若手にも意思決定の機会が多くあるということです。率直に言って、この違いはかなり大きい。実際この理由で、私は伊藤忠の若手は総合商社の中で一番元気だと思っています。

また、総合商社には様々な業種を扱うがゆえに、社員が共通したビジョンを持ちづらいという課題があります。その中では、創業者の経営哲学である『三方よし』というビジョンをグループ企業理念に掲げ、社内に共感・腹落ち感をもたらすようになったのも、いいやり方だと思います。

伊藤忠が掲げる現代の『三方よし』とは何か、社員がそれを議論し、それぞれが腹落ちし、行動に移すことができれば、不確実性の時代を生き抜く上で、大きな強みになるでしょう」

コロナ禍で見せた伊藤忠有事の的確な意思決定やその後の行動は、平時からの意思決定によるところも大きいようだ。

入山氏曰く、私たちは不確実性の時代を生きている。世界中で移動が制限され、東京五輪が延期となり、さまざまなビジネスがストップしたコロナ禍で、「不確実性」という言葉の意味を実感した人も多いだろう。すべては「想定外」で、いつでも「危機」は起きる。

そんな時代に、商人はどうあるべきか。すべての企業が問い直すべき時が来ている。