CAOインタビュー

今、世界からも注目される創業の精神「三方よし」を体現し、信頼・信用を積み重ね、企業ブランド価値を高めることで、持続可能な「日本一良い会社」を目指します。

代表取締役 副社長執行役員 CAO*

小林 文彦

* Chief Administrative Officer経営方針「The Brand-new Deal」を公表して1年が経ちました。この1年をどのように振り返りますか。

https://sponsored.bloomberg.com/article/itochu/the-japanese-secret-to-business-longevity

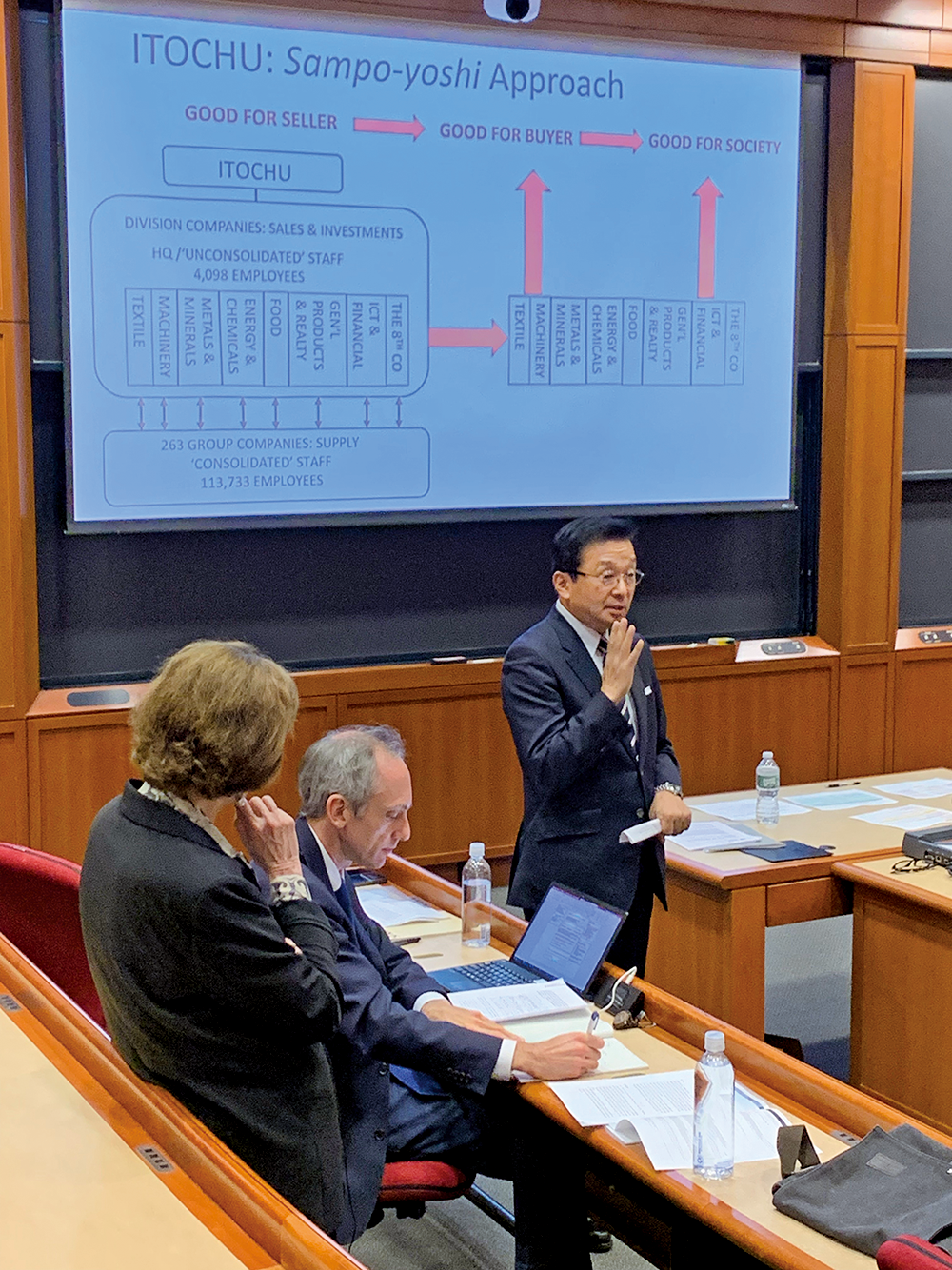

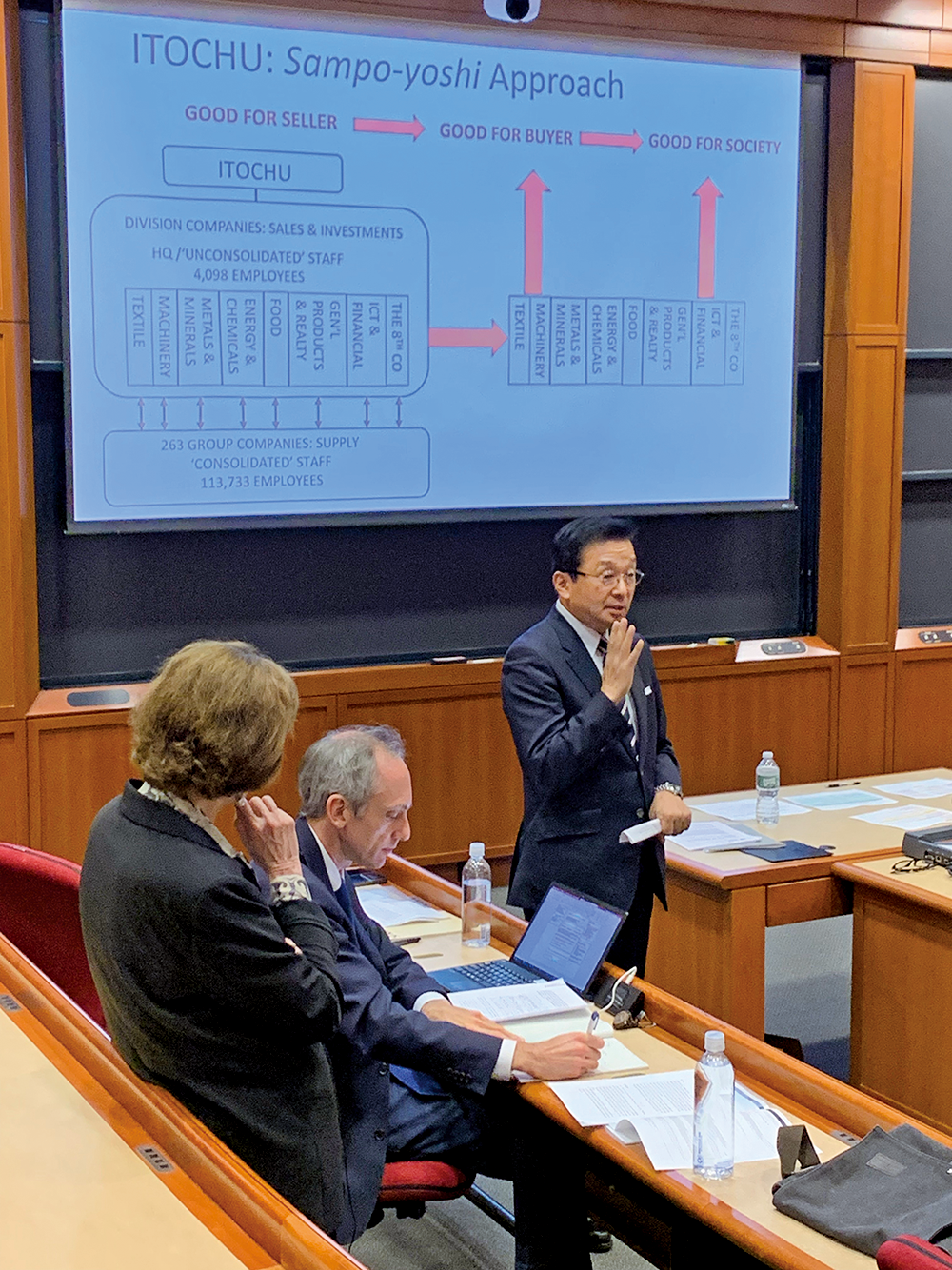

2024年の統合レポートでは、「三方よし」による「企業ブランド価値」の向上を通じて「日本一良い会社」を目指していきたいと述べました。この1年間は、それに向けた大きな一歩となる嬉しい出来事がありました。ハーバード・ビジネス・スクールにて「信頼される企業構築」の研究を専門とするサンドラ・サッチャー教授が、企業理念「三方よし」の下で信頼とサステナビリティを確保している企業として当社に注目し、事例研究(ケーススタディ)対象として選定してくださり、正式なケースとして公表されました。ビジネススクール最高峰の一つであるハーバード・ビジネス・スクールが、「三方よし」に立脚した当社の取組みと、企業価値向上・サステナビリティとの関連性を学術的に説明した内容になります。世界には数多くの企業がありますが、創業100年以上の企業のうち、実は約半数が日本企業だそうです。日本が地震や台風、洪水等、世界でも有数の自然災害の多発地域であるにもかかわらず、また過去において全国的に焦土となった歴史があるにもかかわらず、何故これほど多くの企業が長きに亘り事業を継続することができているのか、不透明感の高まる経済環境だからこそ、いま改めて日本企業の永続性に関心が高まっているのだと感じています。そうした流れの中で、当社の「創業の精神」である「三方よし」がグローバルに広がりを見せていることは大変喜ばしいことです。経営方針に掲げた「企業ブランド価値の向上」は、日本国内で知名度を上げるということだけでなく、グローバルでの発信力強化をも目指しているものです。

https://sponsored.bloomberg.com/article/itochu/the-japanese-secret-to-business-longevity

サッチャー教授は元々、コロナ禍後における日本企業の業績回復状況を調べる中で、当社の企業理念である「三方よし」に注目をされました。ケーススタディ作成の過程では当社にもご来社いただき、岡藤会長CEOとも対談、各カンパニーの社員より実際に取組むビジネスについて直接説明を受けられ、「三方よし」が創業来160年以上の間、いかに当社の企業価値を形成してきたのかを肌で感じていただきました。また、私自身も2024年にハーバード・ビジネス・スクールの「信頼される企業の構築」をテーマにした講座に登壇し、総合商社の経営の複雑さ、その中で、一貫して「三方よし」に基づく信頼構築のプロセスについて説明を行いました。「三方よし」の起源は諸説ありますが、「売り手によし、買い手によし、世間によし」という文脈で世に登場するのは、あくまでも当社の創業者である初代伊藤忠兵衛の商売精神として紹介された記述が最初です。現在、「三方よし」は当社の企業理念となっていますが、実は企業理念に制定したのは2020年4月なので比較的最近のことです。企業理念に制定するといっても、社員説明会の開催や説明資料の配布は一切せず、伊藤忠の社員に脈々と受け継がれている考えを改めて「企業理念」として掲げたものであり、社員には自然な形で受け入れられたと思います。いうなれば、「三方よし」は創業時にインストールされた伊藤忠の「基本OS」のようなものです。朝型勤務をはじめとする働き方改革等、当社独自の施策は多々ありますが、これらはその時代や状況に応じた一つひとつの「ビジネスアプリケーション」であり、基本OSとぴったり相性が良いからこそ、その効果を最大限に発揮することができます。ハーバード・ビジネス・スクールのケースのように、変化の激しいこの時代に改めて「三方よし」がグローバルで脚光を浴びているのは、現代のサステナビリティに通じる考え方だからだと確信しています。米国のトランプ大統領就任後、サステナビリティやESG重視の潮流には揺り戻しが来ていると言われています。実際にESG投資からの資金流出額が資金流入額を上回り、ESGファンドの減少も報告されています。どのような時代であっても、当然短期的な利益の確保は企業にとっては重要です。しかしながら、それに固執し、中長期的な利益、つまり会社としての持続性を軽視する企業は結局生き残ることはできないでしょう。各々がどのような時間軸の目線を持つかの問題ではないでしょうか。「三方よし」を基本OSとする当社としては、そうした潮流に揺り動かされることなく、サステナビリティアクションプランに挙げられているような、本業を通じた現場での取組みを着実に進めていくことに変わりありません。(→サステナビリティ推進)

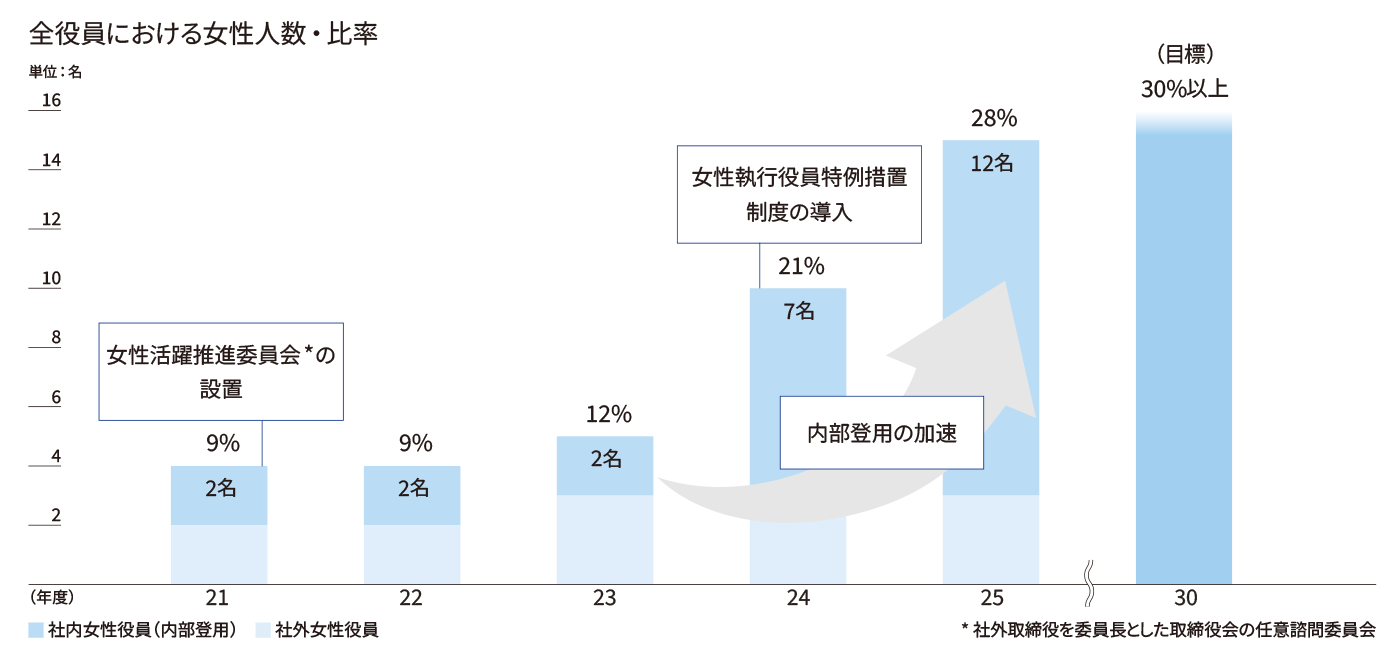

2024年度から女性執行役員特例措置制度を導入しました。この導入の背景と効果について教えてください。

当社では、「2030年までに、全役員に占める女性比率(執行役員を含む)を30%以上」とする数値目標を定めました。着実な目標達成に向け、一定数の女性執行役員を登用するためのアファーマティブ・アクションとして、女性役員を選考し、全社的経営に関わる経験を積む機会を特別に付与する仕組みを導入しました。2024年度に5名、2025年度にも更に5名の女性執行役員が就任し、執行役員に占める女性比率は現在28%となっています。また、選ばれた女性役員の中には年代が若い課長職の社員もおり、社内におけるバランスや他社との比較で見ても、いかに特別な制度であるかが見て取れるでしょう。この制度を導入した後、社内外から多くのお声をいただきました。中には否定的な意見もありました。過去、当社にあった暗黙の「役員選考の条件」、例えば、大きな組織のトップとして一定の成果を出すこと、あらゆる労働環境に対応すること、というような物差しだけで測っていては決して生まれなかった仕組みです。しかしながら、当社の人口ピラミッドを考えた時、当社の女性総合職の多くはいまだ20~30代であり、この年代が経験を積み重ね自然と執行役員になるのを待っていると10年以上かかってしまうのです。こうした現実的な問題に直面し、10年も悠長に待ってはいられない、一刻も早く手立てを打たなければという強い危機感を持ちました。生活消費分野に強みを有し、消費者ビジネスに優位性のある当社にとって、女性経営者による視点は非常に重要な要素なのです。

その手段として、社内からの登用に強いこだわりを持ちました。役員の女性比率を上昇させることだけが目的であれば社外からの登用も選択肢でしょう。社会全体を見れば人材の流動化が進み外部登用のハードルも下がっていることは事実です。当社の取締役会の任意諮問委員会である女性活躍推進委員会でも社外取締役を含めて、外部登用の是非について、たびたび議論を重ねています。ただ、社内に目を向けると、特に20~30代には、男性と遜色なく働き続け、成果を挙げている優秀な女性総合職が多くいます。時間が経てば、男女関係なく自然と役員に就任するようなポテンシャルを持っているのです。安易な外部登用は彼女たちにとってもデモチベーションになるだけでなく、自社内で優秀な人材を継続的に育成するというノウハウ自体が育ちません。そのような事態は何としても避けるべきです。だからこそ、本施策はあくまでもこうした「タイムラグ」を埋めるためのアファーマティブ・アクションとして推進しています。執行役員に選ばれた女性たちは私自身や社外取締役を中心とする女性活躍推進委員会のメンバーで個別にフォローアップしていますが、だからといって特別なマネジメント研修等を提供しているわけではありません。役員になることで自然と全社経営に関する情報に触れることになります。元々優秀な彼女たちなので、そういった情報を与えるだけでぐっと視野が広がり視座が高くなっていきます。そうするとそれぞれが自分の知らなかったことに気づき、不足を埋めるためにどうすべきか現場で一生懸命考えます。その中で必要な研修や勉強等があるということであれば会社がサポートしています。こういった模索の過程で女性たちの活躍の場も増え、また経営の中枢に一定数の女性がいることによって経営自体にもその考え方が浸透していき、女性が自然体で活躍できるような土壌が少しずつ生まれていくのではないかと考えていますし、次の世代の女性たちにも良い影響が生まれると思います。そして、ゆくゆくはアファーマティブ・アクションは不要になるのです。(→女性活躍推進委員会)![]()

「日本一良い会社」を目指すにあたって課題に感じていることはありますか。

2024年4月に公表した経営方針「The Brand-new Deal」では「企業ブランド価値の向上」を掲げました。財閥系商社のような後ろ盾のない当社にとって、世の中で「伊藤忠」というブランドの価値を高めていくことは非常に重要です。有り難いことに各種外部評価で高評価をいただく機会も増え、そして冒頭にご紹介した通り伊藤忠の「創業の精神」である「三方よし」のグローバルな広がりが着々と進んでいます。しかしながら、どんなに優れた基本OSや多様なアプリケーションがあっても、会社の場合、それらを稼働させていくのは社員一人ひとりであり、いかに皆で同じ経営哲学を共有し同じ方向を向いて進んでいけるかが非常に重要です。近年、従業員のエンゲージメントが注目されています。当社でも結果をフォローアップし、タイムリーな課題の把握とその対応を進めていますが、私が常に気にかけていることの一つに経営トップと現場との距離感があります。不透明な経営環境下であっても過去最高益を更新し、1兆円の連結純利益という新たな高みを目指すにあたり、今、当社は大事な経営ステージにあります。また事業展開のスピードも速く、全社一丸となって迅速に動く必要があります。このような時だからこそ経営トップの現場社員に対する発信力が意味を持ちます。先日約10年ぶりとなる労働組合と岡藤会長CEOとの経営協議会を開催し、現場の声を直接トップマネジメントに届け、かつトップマネジメント自身の思いを改めて現場に伝える場を設けました。組織が大きくなればなるほど、それぞれの思いが伝わる過程でねじれが生じることもあり、時にこうしたストレートな対話は重要です。当社は他商社に比較し人員数が少なく、組織が引締まっています。社員が一体感を持ち、より機能的・機動的に行動すれば鬼に金棒です。今後も、現場の社員一人ひとりがどのような思いを持っているのか、私自身目配りし続け、経営トップと現場社員とのコミュニケーションについてこれまで以上に丁寧に行っていくつもりです。(→人材戦略)

我々は、これまで160年を超える歴史を紡いできましたが、これからも「三方よし」の下、皆様に信頼される会社であり続けたいと考えています。その中で、この「三方よし」という言葉が、トヨタの「カイゼン」のように、世界共通用語として語られるような言葉になることを願っているのです。ただ、それを伊藤忠独自のものだと吹聴するつもりは全くありません。自然と世界に「三方よし」が広がり、実はそれは伊藤忠の創業来の精神だった、そんな風に「伊藤忠」の知名度も上がっていくと良いと考えています。長年近江商人の研究を続けていらっしゃる滋賀大学の宇佐美英機名誉教授によれば、昔の近江商人の番付表を見ると、最上位に評価されているのは必ずしも大きな利益を上げた商家ではなく、何代にも亘って商売を継続している名家であり、商売が継続されなければ評価されなかったそうです。商売の手法や取扱う商材、社会構造がいかに変わろうとも、何代にも亘って家訓や「店法(たなほう)」で「三方よし」の精神や質素倹約、そして信用を重んじる精神性を伝承していった商家こそが、先代の信用をもとに商いを細く長く行い、その地域で持続的に発展していくことができたそうです。生活消費分野に近いところで仕事をする当社にとって、世間からの信頼は、我々自身の商いに直結していくものです。やはり「商人」の価値は、信頼・信用に基づく持続性、つまりサステナビリティにあるのだと思います。CAOとしての私の使命は、「三方よし」という基本OSを丁寧にメンテナンスすること、そして時代の変化に合わせて個々のビジネスアプリケーションをバージョンアップさせ、基本OSと符合させながら社員の一体感を持続的に高めていくことです。社員を含む、世間からの信頼・信用を積み重ね、この先も「三方よし」を体現する、「日本一良い会社」を目指していきたいと考えています。