サステナビリティ関連のリスク管理

全社的リスクマネジメントシステムへの統合

伊藤忠グループは、リスク管理を経営の重要課題と認識し、COSO-ERMフレームワークの考え方を参考に、当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定め、全社的リスクマネジメント体制及び手法を整備しています。将来の当社グループの財政状態及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があるものを重要なリスクと考え、特定した主要なリスクに対応する社内委員会や責任部署を設置すると共に、各種管理規則、投資基準、リスク・取引限度額の設定や報告・監視体制等を整備することで、リスクと機会を統括的かつ個別的に管理しています。

伊藤忠商事は半期毎に全社の主要なリスクの見直しを行っており、その結果から、サステナビリティ関連のリスクは、ガバナンス、コンプライアンス、情報セキュリティ、労務管理、人材、環境・社会等、多岐に渡ることを認識しています。各リスク責任部署が中心となり、社内管理制度の策定やモニタリングを行い、その結果を全社的リスクマネジメントのガバナンスプロセスに沿って適切に報告・監視する形で、リスク管理の強化に努めています。

詳細は、リスクマネジメントや各主要リスクの関連ページをご覧ください。

サステナビリティ関連のリスクと機会

サステナビリティ関連のリスクと機会の評価

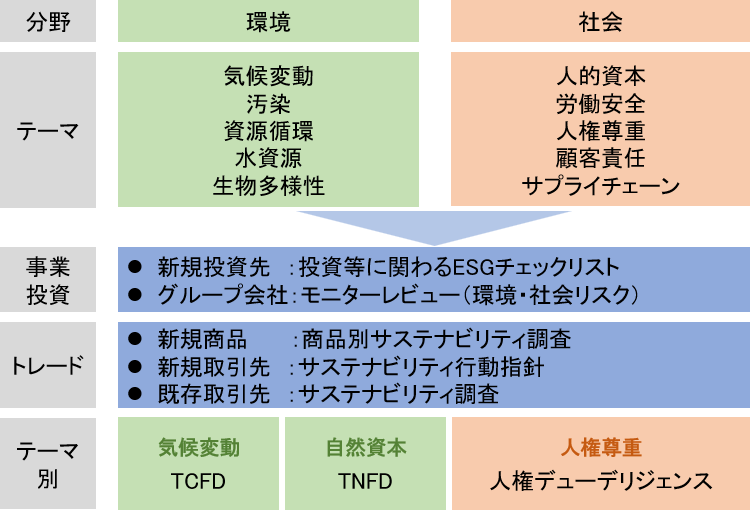

当社では気候変動・自然資本・サプライチェーン・人権等のサステナビリティに係る規制等の動向、及び世界各地の事業に与えるサステナビリティ関連のリスクと機会に関する情報収集を定期的に行っています。それらの情報を踏まえ、リスクや機会の発生頻度及び深刻度、操業/活動範囲等の評価指標を用いて、以下の一覧にある環境・社会面のテーマやガバナンス面について、営業部門や一部職能部でリスクと機会を定量評価し、社会へのインパクトと当社グループへのインパクトの両面から影響度合いを可視化し、特に重要なリスクや機会を把握しています。

主な環境・社会リスクに関する社内のリスク管理制度

サステナビリティ関連のリスクと機会の管理

当社グループでは、全社的リスクマネジメントシステムのガバナンスのもと、以下のような事業活動に伴う環境・社会関連のリスクと機会の管理を行っています。

事業投資

新規投資時には、その案件が社会、環境に与える影響や、投資対象のガバナンスの状況を「投資等に関わるESGチェックリスト」により事前に評価しています。その上で、各事業セグメントのDMC(Division Company Management Committee)において、経営方針及び経営に影響を及ぼす投資・融資・保証・事業等が審議され、カンパニープレジデントがそれらを決定します。投資後はグループ会社に対するモニターレビューを毎年実施しています。

トレード

新規商品群を取扱う場合は、著しい環境・社会面のリスクをLCA(ライフサイクルアセスメント)的分析手法を用いて調査し、適切な法規制対応を行うための体制とモニタリング制度を整えています。新規取引先には当社のサステナビリティ行動指針を通知し、当社のESGに対する考え方に理解を求めること、重要な取引先には毎年サステナビリティ調査にて取引先のESG対応状況を確認し、懸念点がある場合は対面や現地訪問により詳細を確認し必要な措置を講じていきます。

テーマ別管理

気候変動はTCFD、自然資本はTNFDのフレームワークに沿って、環境変化による事業への影響と対応策の有効性を分析しています。また、人権侵害に加担していないかサプライヤーやグループ会社に対して実地調査を行う人権デューデリジェンスにも取組んでいます。

事業運営レベルの管理

更に、当社グループでは、迅速な意思決定を実現するため各カンパニーに権限を委譲し、事業運営に伴うサステナビリティ関連のリスクと機会の管理を行っています。各カンパニーにおける経営及び事業活動の統括責任者であるカンパニープレジデントの諮問機関であるDMCは、環境・社会等のサステナビリティ関連を含むビジネスのリスクと機会を毎年レビューし、リスク管理を含む各種施策・ビジネスの優先順位を定めて計画を策定しています。各カンパニーの計画は、HMC(Headquarters Management Committee)及び(または)監督機関である取締役会に上程され、最終的に取締役会がサステナビリティの観点から総合的に分析・審議した上で承認しています。