商品ごとの取組み方針と内容

商品ごとの調達方針

森林保護関連商品

伊藤忠商事では、森林の保護に関連する以下のような商品を取扱っており、サプライヤーへのサプライチェーン・サステナビリティ行動指針に加えて守るべき自然林の保護と森林資源の持続的な利用を継続するため、以下の調達方針を定めています。本方針は少なくとも年1回見直し、必要に応じて改訂します。

- 木材、木材製品、製紙用原料及び紙製品

- 天然ゴム

- パーム油

- 固形バイオマス燃料

自然林保護と森林資源の持続的利用継続の方針・体制

自然林と森林資源保護に関する調達方針

体制

毎年、カンパニーの経営陣に対して、目標設定と目標に対する進捗状況を報告し、了承を取得しています。NGO等ステークホルダーからの指摘等も共有し、課題があれば、取組み方針の見直し等を図ることとしています。

パーム油に関しては、方針に基づいた調達は主管部署である食料カンパニー食糧部門油脂・カカオ部が行っています。

木材、木材製品、製紙原料及び紙製品に関しては、主管部署である住生活カンパニー建設・不動産部門建設・建材部と生活資材・物流部門生活資材部が行っています。

木材、木材製品※、製紙用原料及び紙製品

伊藤忠商事では、パルプ・紙製品、木材・木材製品※、ウッドチップの材料調達・製造・流通に関わっており、守るべき自然林の保護と森林資源の持続的な利用を継続するため、認証材、または高度な管理が確認できる材を2025年までに取扱い比率100%の調達を目指して事業活動を推進しています。

※ ボード類(合板、MDF、パーティクルボード等)を含む

Metsä Fibre OyにおけるFSCとPEFCの森林認証

伊藤忠商事は、年間約390万tのパルプ生産能力量を誇るフィンランドの世界最大級の針葉樹パルプメーカーであるMetsä Fibre Oyの株式を保有し、主にアジア市場向け針葉樹パルプについては、独占販売代理店として活動しています。同社では、95%はFSC(Forest Stewardship Council)とPEFC(Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes)の2つの森林認証を有する森林資源から、100%トレース可能なパルプを製造しています。

フィンランドでは原木成長量が消費量を上回っており、長期的な原木の安定供給が可能な国です。このような優良パートナーとの取組みを通じ持続可能な森林資源利用を推進すると共に、今後も更なる事業強化を推進していきます。

中国材のトレーサビリティを証明する仕組み作り

伊藤忠建材株式会社では、2013年から、中国で製造された合板のトレーサビリティを証明する仕組み作りに取組んでいます。2020年、この仕組みの有効性について認証機関である日本ガス機器検査協会(JIA)に評価を依頼、主要なサプライチェーンについて適正にトレーサビリティが確保され、「グリーン購入法」、「クリーンウッド法」に適合しているとの評価をいただきました。この取組みは伐採許可書等の証跡書類の入手や各工場の監査、伐採地の視察等により、伐採地から単板工場、合板製造工場に至る全てのサプライチェーン上の過程を管理し、トレーサビリティを確保するものです。これにより、中国で製造された森林認証を取得していない合板のうち、約4割について、違法伐採の材を使用していないという信頼性を確保することができました。

NGOとのエンゲージメント(マレーシア/サラワク州の違法伐採・人権問題の指摘対応)

コミュニティーとの面談

NGOによる違法伐採、人権問題の指摘を受けているサラワク州においては、定期的にサプライヤーに加え、州政府、木材協会、人権委員会、人権派弁護士、現地住民、現地NGOや森林コンサルタント等幅広くヒアリング調査を実施し、実態把握に努めています。

調査を通じNGOが指摘する問題は見つかっていませんが、懸念を払拭するための具体的な取組みを行うよう、繰り返し働きかけた結果、近年、サプライヤーが積極的に森林認証取得に動き出し、森林認証林区が増加しています。またサラワク州政府も、違法伐採排除に向けた規制強化や森林認証取得促進策を打ち出す等変化が起きています。

森林認証と合法性のパフォーマンスデータ

木材・木材製品※のパフォーマンスデータ

伊藤忠商事は取扱っている木材・木材製品を、森林認証と合法性の根拠により以下4カテゴリーに分類して、パフォーマンスを評価しています。カテゴリー(A)は「(A)森林認証を受けたサプライヤーから取扱う材or認証機関より管理材として認められた材」としてFSC認証 or PEFC認証を取得しています。

- ボード類(合板、MDF、パーティクルボード等)を含む

| 合法性根拠の分類 | 品目 | 実績 | 目標 | |||

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||

| 認証材or 高度な管理が確認可 |

森林認証制度 | (A)森林認証を受けたサプライヤーから取扱う材or 認証機関より管理材として認められた材(FSC or PEFC認証を取得) | 25% | 18% | 21% | 100% |

| (B)森林認証制度に基づく「低リスク」評価国・地域で伐採を行った材 | 62% | 75% | 69% | |||

| クリーンウッド法における合法性の確認 | (C)原産地の法令に適合して伐採されたことを証明する書類により合法性を確認した材※1 | 13% | 7% | 10% | ||

| – | (D)「追加的措置」により合法性を確認した材※2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |

- 具体的には輸出許可証・原産地証明等により確認した材

- 具体的にはサプライヤーに対して、流通経路の提示を求める等によって、法律に適合して伐採されたことを確認した材

製紙用原料のパフォーマンスデータ

伊藤忠グループで取扱っているチップ・パルプ等の製紙用原料は「森林認証を受けたサプライヤーから取扱う材or認証機関より管理材として認められた材」としてFSC or PEFC認証を取得しています。

| 合法性根拠の分類 | 品目 | 実績 | 目標 | ||||

| 2022 年度 |

2023 年度 |

2024 年度 |

2025 年度 |

||||

| 認証材or 高度な管理が確認可 |

森林認証制度 | 森林認証を受けたサプライヤーから取扱う材or認証機関より管理材として認められた材(FSC or PEFC認証を取得) | チップ | 97% | 100% | 100% | 100% |

| パルプ | 100% | 100% | 100% | 100% | |||

- ライセンスNo. FSC® C009841

天然ゴム

伊藤忠商事は天然ゴムビジネスにおいて、加工事業を行っています。天然ゴムは、世界消費量の約7割がタイヤに使用される生活に欠かせない天然資源である一方、タイやインドネシア等の東南アジアを中心とする世界生産量の約85%を小規模農家に依存しています。世界的なモータリゼーションによって、今後も天然ゴム需要の拡大が見込まれる中、森林減少や小規模農家の権利侵害・貧困問題といった課題により一層配慮した事業活動は不可欠となっています。そのような状況に対応して、当社は、2018年10月に設立されたGlobal Platform for Sustainable Natural Rubber(GPSNR持続可能な天然ゴムのための新たなグローバルプラットフォーム)に設立メンバーとして参画し、GPSNRが規定する12原則に合意し、プラットフォームの基準の策定と、その運用に協力しています。

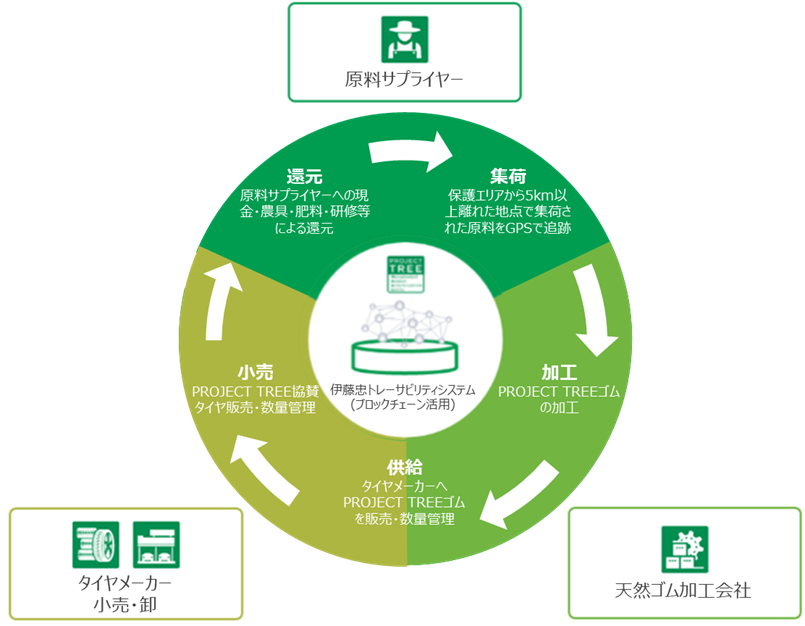

また、自社のバリューチェーンを活用し、天然ゴムのトレーサビリティ、サステナビリティの向上を目指す取組み「PROJECT TREE」を推進しています。当プロジェクトを通じて、天然ゴム産業全体のサステナビリティ推進に貢献していきます。

GPSNRへの参加

2018年10月、伊藤忠商事は持続可能な天然ゴムのための新たなグローバルプラットフォーム「Global Platform for Sustainable Natural Rubber」に日本の商社で唯一設立メンバーとして参画しました。本組織は天然ゴム産業に関わる自動車メーカー、タイヤメーカー、天然ゴム加工企業等によって設立され、サプライチェーンを通じて協業し、トレーサビリティの確立や、より高い持続可能性が実現されることを目指していきます。

PROJECT TREEの取組み

伊藤忠商事は、事業投資先の天然ゴム加工会社PT. Aneka Bumi Pratama(ABP)、タイヤ卸・小売事業会社EUROPEAN TYRE ENTERPEISE LIMITEDのバリューチェーンを活用し、天然ゴムのトレーサビリティ、サステナビリティの向上を目指す取組「PROJECT TREE」を展開しています。

当プロジェクトは、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社が開発したブロックチェーンベースのトレーサビリティシステムを利用した、天然ゴム業界初の試みです。

ABPが調達する天然ゴム原料は、これまでサプライヤーからの聞き取りによる原産地の把握を行い、100%のトレーサビリティを確保していましたが、当該システムのスマートフォンアプリによって取引内容・日時・位置情報等がブロックチェーン上に記録され、地図上に原産地が表示されます。その後、ABP工場内で加工され、原産地情報付きの天然ゴムとしてタイヤメーカーへ販売されます。そこで生産される協賛タイヤの売上の一部から原料サプライヤーへ対価を支払う仕組みを実装し、スマートフォンや銀行口座を持たない小規模農家に対しては、農具・肥料等の物品を配布します。同時に、現代奴隷問題を含めたリスクアセスメント、及びベストプラクティスの共有を含めた生産性向上や社会問題解決のための研修やサポートを実施します。加えて、国際NGOのProforest、SNVによるコンサルティング・監査を受けながら、サプライチェーンにおけるリスクアセスメントの結果に基づく改善計画も順次実行します。当プロジェクトは、同業の天然ゴム加工会社や、タイヤ卸・小売・自動車メーカー、消費者等、天然ゴムに関わる全てのステークホルダーに広げていく構想です。また、GPSNRのポリシー及び目標達成に貢献することに加え、欧州森林破壊防止規則(EUDR)に対する解決策としても期待されています。

当社は、企業理念「三方よし」による持続的成長を目指し、国連で採択された2030年の「持続可能な開発目標(SDGs)」達成にも貢献していきます。

- 関連リリース:ブロックチェーンを活用したトレーサビリティ実証実験について

- 関連リリース:世界初ブロックチェーンを活用した天然ゴムトレーサビリティ「PROJECT TREE」の商用開始について

- PROJECT TREE ホームページ

天然ゴムのパフォーマンスデータ

| 内容 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 目標(2025年) | |

| 天然ゴム・トレーサビリティ比率 | 集荷地点まで | 4.5% | 7.0% | 11.5% | 100% |

| 小規模農家まで | - | 0.4% | 7.6% | 33% | |

| キャパシティ・ビルディング、サステナビリティ教育活動 | 3,934人 (累計4,117人) |

3,804人 (累計7,921人) |

11,991人 (累計19,912人) |

- | |

パーム油

パーム油については、農園の開発や生産に関わる環境破壊及び人権侵害との関連性が指摘されています。伊藤忠商事はパーム油のトレーディングを行っており、パーム農園事業には関与していませんが、流通の一翼を担うものとして本課題を特に配慮を要するものと認識しています。生産者と消費者を繋ぐ立場としての責任を持ち、企業の社会的責任を果たすため、「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」に加盟して取組みを推進していると同時に、各業界団体と協力の上、MSPO※1やISPO※2といったRSPO以外の認証油の普及にも力を入れています。

また、『持続可能なパーム油の調達方針』を策定し、サプライチェーンの透明化を進め、持続可能なパーム油の調達体制強化を推進することで、『自然林保護と森林資源の持続的利用継続』の実現を目指していきます。

- Malaysian Sustainable Palm Oil

- Indonesian Sustainable Palm Oil

パーム油の取引経路

トレーサビリティの確立

伊藤忠商事はパーム油の安定調達及び供給を実現し、企業の社会的責任を果たすために、サプライチェーンの検証を行い、問題点を発見・改善することによって、目標の一つに掲げていました『2021年までにミル(搾油工場)レベルまでのトレーサビリティ100%』を達成しました。今後は もう一つの目標である『2030年までに当社が調達する全てのパーム油を、持続可能なパーム油※1に切り替えていく』の達成を目指します。特にNDPE原則(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)※2に基づく調達の実現を目指します。

- 持続可能なパーム油:RSPO、MSPO、ISPO等、責任ある方法で生産され、NDPEポリシーを遵守するサプライチェーンから供給されるパーム油

- No Deforestation, No Peat, No Exploitation(NDPE):森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ

持続可能なパーム油調達の取組み

伊藤忠商事は、持続可能なパーム油調達を目指し、2019年制定の「伊藤忠グループ人権方針」に基づき、2020年度にパーム油を始めとする食料カンパニーの主要商品を対象に人権デューデリジェンスを実施し、それ以降は年次のサプライチェーン・サステナビリティ調査で実態把握に努めています。2024年度は、特に重点的に対応すべき商材であるパーム油の更なる持続可能な調達を目指し、外部専門家の協力を得て、パーム油に特化した人権・環境デューデリジェンスを実施しました。

本調査は、マレーシアとインドネシアに所在する1次から3次サプライヤー89社を対象に、英語・マレー語・インドネシア語の3カ国語によるセルフチェックアンケート(SAQ)を行いました。また、その結果を基に人権リスクの具体的な状況確認が望まれる3社をエンゲージメント対象先として選定し、リモートにてより詳細なヒアリング調査を実施しました。

対象の人権課題を特定するにあたり、当社グループの持続可能なパーム油の調達方針を踏まえ、パーム油に関する認証(RSPO、ISPO、MSPO認証)及び関連する各国の規制等を確認の上、児童労働、強制労働、労働安全衛生、結社の自由・団体交渉権、差別、環境に関する取組み等を調査項目としています。

調査の結果、顕在化している又は顕在化が直ちに懸念される人権課題として特定された事項はありませんでした。優れた取組みとして、一部の事業所では、労働安全衛生に関するトレーニングを多言語で提供する等、適切な防止策を講じていることを確認し、また、多くの事業所では、森林破壊防止に関する方針の整備及び温室効果ガス(GHG)排出量の削減の取組みを確認しました。これらの優良事例をサプライヤーに共有することでサプライチェーン全体の取組みを強化していきます。また、各事業所において、農園まで遡ることができる2次、3次サプライヤーを増やすべく、引続き対応状況を確認し、適切な場合には働きかけを実施していきます。

当社グループでは、今後も人権課題を早期に特定し、真摯に対処・対応すべく、サプライヤーと協力し、継続的な対話を通じてサプライヤーごとに適正な人権課題への対処を促します。

また、今後も定期的に人権デューデリジェンスプロセスに則った取組みと改善を継続することにより、人権への実際の又は潜在的な負の影響の防止・軽減・救済を行い、サプライヤーを含む関係企業と共に人権尊重の取組みを実施・強化することで、強靭なバリューチェーンの構築と持続的成長を目指します。

| 調査項目 | 児童労働、強制労働、労働安全衛生、結社の自由・団体交渉権、差別、非人道的な待遇、労働時間・賃金、苦情処理メカニズム、地域関連の取組み、環境に関する取組み(GHG排出削減・森林破壊防止)、腐敗防止、外部認証・監査での指摘事項 等 |

- 太字:労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言の中核的労働基準

「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」加盟

2006年から「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」に加盟し、RSPOが規定する原則と基準(Principle and Criteria for the Production of Palm Oil)を尊重し、サプライチェーンの透明化を進め、トレーサビリティを高めている原料購入先との取引を拡大することで持続可能なパーム油の調達体制強化に取組んでいます。

現地調査を含むサステナビリティ・サプライヤー調査や、サプライヤーとの直接のコミュニケーションを通じて、重点項目の確認を行い、調達に活かしています。

運用にあたっては、取引先や専門家等のステークホルダーとも協力し、定期的に調達方針の見直しを行います。本件に関する情報開示は、ESGレポート・サステナビリティアクションプラン・The Annual Communication of Progress (ACOP)等を通じ公開しています。

伊藤忠の取組みについては、以下の開示情報もご参照ください。

持続可能なパーム油の調達パフォーマンスデータ

2030年までに当社が調達する全パーム油を、持続可能なパーム油に切り替えることを目標に掲げています。現時点の取組み進捗実績と目標は以下の表の通りです。

| 区分 | 実績 | 目標 | ||

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2030年 | |

| パーム油取扱数量 | 352,000t | 386,000t | 376,000t | - |

| <主要サプライヤー> | Malaysia | Malaysia | Malaysia | Malaysia |

| Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia | |

| RSPO Members | 10/10(100%) | 10/10(100%) | 10/10(100%) | 100% |

| Suppliers under NDPE policy | 10/10(100%) | 10/10(100%) | 10/10(100%) | 100% |

| <Certified Sustainable Palm Oil> | ||||

| RSPO認証油 | 19.24% | 28.60% | 35.90% | - |

| <Traceability> | ||||

| Traceable to the mills | 100% | 100% | 100% | 100% |

固形バイオマス燃料

伊藤忠商事では、経済産業省が2012年7月に開始した「再生可能エネルギーの固定価格買取(FIT)制度」に基づき、森林認証及びCoC認証制度等の第三者認証制度(PEFC認証、FSC認証等)に則り、合法性証明を取得した固形バイオマス燃料(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料)を調達しています。

また、必要に応じて独自に第三者認証機関(JIA等)を起用し、燃料サプライヤーの認証管理が適切に実施されているかを確認し、合法性・持続可能性が証明された燃料を調達しています。万一、当社調達方針に違反する事例が確認された場合には、対象となるサプライヤーの取扱いを即座に停止の上、是正措置を求めるとともに、サプライヤーへの指導・支援を行います。

固形バイオマス燃料のパフォーマンスデータ

伊藤忠商事で取扱っている固形バイオマス燃料は、森林認証制度及びCoC認証制度等の第三者認証制度に基づき、合法性・持続可能性・トレーサビリティが確保された燃料です。

一般木質バイオマス

| 合法性根拠の分類 | 品目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 認証材 or 高度な管理が確認可 | 森林認証制度等 | 第三者認証制度(PEFC認証、FSC認証、CoC認証等)に則り合法性・持続可能性、トレーサビリティを確保した材、または、第三者機関(JIA等)を活用し独自の取組みにより合法性・持続可能性、トレーサビリティを確保した材 | 100% | 100% | 100% |

- ライセンスNo. FSC® SCS-COC-000320 / PEFC® CEF0610 / SBP® SBP-06-51 / GGL® GGL- 887567 /JIA® JIA24-003(伊藤忠の認証番号)

農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料

| 合法性根拠の分類 | 品目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 認証材 | 第三者認証 | GGL認証等の第三者認証により、合法性・持続可能性が確保された農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料(PKS等) | - | - | 100% |

- ライセンスNo. GGL® GGL- 887567(伊藤忠の認証番号)

- FIT/FIP制度に基づき、2024年4月1日より持続可能性(合法性)に係る認証取得が義務化

ご参考:

食品

カカオ豆・コーヒー豆

伊藤忠商事ではチョコレート・コーヒー製品の原料として、カカオ豆・コーヒー豆の取扱いがあり、コーヒー豆についてはUNEX社(グアテマラ)を子会社として集荷事業を運営しています。カカオ豆・コーヒー豆の栽培適地では、農園開発・生産において人権や自然環境への影響が指摘されており、企業の社会的責任を果たすため「調達方針」を設定し、環境や人権に配慮した持続可能な調達を推進します。

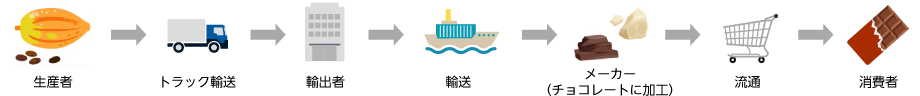

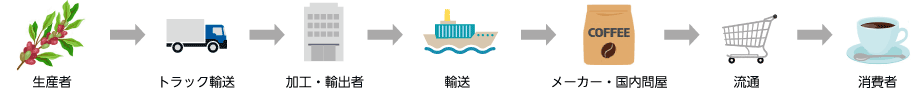

カカオ豆・コーヒー豆の取引経路

カカオ豆

コーヒー豆

カカオ豆・コーヒー豆の取引概要

| 内容 | カカオ豆 | コーヒー豆 |

| 取引概要 | トレード | トレード、集荷選別 |

| 対象 | 単体・子会社 | 単体・子会社(UNEX社を含む) |

| 主な買付先 | ガーナ、中南米 | ブラジル、ベトナム、グアテマラ他 |

| 主な販売先 | 日本、米国 | 日本、欧州、北米、アジア |

| 取組み事例 | サステナブル・カカオ豆の取組み |

サステナブル・コーヒー豆の取組み UNEX社(グアテマラ)の取組み Farmer Connect社との取組み |

サステナブル・カカオ豆の取組み

伊藤忠商事は2007年よりサステナブル・カカオ豆の取扱いを開始。カカオ豆のトレーサビリティを一層強化し、人権・環境への配慮、農民の貧困撲滅、生活水準の向上に資するカカオ豆の取扱いを推進します。

サステナブル・カカオ豆の調達パフォーマンスデータ

| 2023年度実績 | 2024年度実績 | 目標(2030年度) | |

| サステナブル・カカオ豆 | 64% | 65% | 100% |

サステナブル・コーヒー豆の取組み

伊藤忠商事は約15年以上にわたりサステナブル・コーヒー豆の取扱実績があります。特に、UTZ・Rainforest Alliance・4C等の団体による認証・顧客の定義するサステナブル認証のコーヒー豆の取扱強化を推進します。

UNEX社(グアテマラ)のコーヒー産地取組み

伊藤忠商事はグアテマラにてコーヒー集荷を行う子会社であるUNEX社を通じ以下の取組みを推進しています。

| 項目 | 内容 |

| 小規模農家の技術支援 | 小規模農家の生産性向上のため、農業技術(蔭木の活用法、土壌管理等)の供与 |

| 移動病院の支援 | 近隣に病院の無い山岳地域に住むコーヒー生産者及びその家族への医療提供 |

| 保育施設運営の支援 | 児童労働防止のため、収穫に従事する労働者の子どもに対し、教育・飲食等を提供 |

| 女性生産者の支援 | 女性を中心とするコーヒー生産者団体(COMAL)との取組みを実施し、女性支援・ジェンダー平等の精神から農事指導等を提供 |

Farmer Connect社との取組み

伊藤忠商事はコーヒー・トレーサビリティ情報を閲覧できるITプラットフォームの構築を目指すFarmer Connect社と、2019年9月から取組みを開始しました。コーヒーの生産、流通、販売等を担う多くの企業や消費者と共にコーヒー業界の成長に貢献していきます。

| 項目 | 内容 |

| サプライチェーンのトレーサビリティ強化 | コーヒー豆の栽培・ブレンド、生産地、集荷拠点から顧客までのトレーサビリティ情報をブロックチェーン技術にて記録・保管。 |

サステナブル・コーヒー豆の調達パフォーマンスデータ

| 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 目標(2030年度) | |

| サステナブル・コーヒー豆 | 29% | 37% | 32% | 50% |

乳製品

伊藤忠商事では生産・品質管理体制が整備された海外の乳製品サプライヤーから乳原料やチーズ等の乳製品を安定的に調達し、輸入しています。日本の乳製品供給体制は農業政策の一環として北海道を中心に国内での生産・供給体制が構築されていますが、昨今の国内消費量増加を受けて、TPPやEPA等の貿易自由化協定のもとで緩やかに輸入機会が拡大しています。

乳製品における主要な生産国(ニュージーランド・オーストラリア・欧州・北米・南米)の生産者団体や各企業は、徐々に持続的成長が可能な生産体制の構築に向けた取組みを開始しています。今後もより安心で安全な乳製品をお届けできるよう、各営業担当による定期調査等を通じて主要産地・サプライヤーの取組み状況を把握し、一層の関係構築に努めます。

生乳の安全性確保

乳製品のサプライチェーンにおいて生乳の安全性確保は最も重要です。酪農家で搾乳、集乳され、乳製品工場へ搬入された生乳は受入段階で抗生物質のコンタミテストが実施され、安全性が確認された生乳のみが使用される体制になっています。

また、製造されたチーズ、バターは10kgや20kgの段ボール箱に、脱脂粉乳(粉ミルクは含まず)は25kg紙バッグを中心に製造工場内で個別包装され、製造日が印字されますので、製造工場内では生産日までトレース可能な状況となっています。

肉牛や乳用牛の飼育に用いられるホルモン剤や抗生物質の基準は各国関係機関によって定められており、各乳製品メーカーは基準に基づいて自主管理規程を設けています。

牧場の持続可能性への取組み

一例として、伊藤忠商事にとって重要な供給拠点であるニュージーランドでは放牧中心の乳牛飼育が基本であり、牧場が荒れないように定期的に放牧地を変えながら飼育する等、生産性向上に資する取組みを進めています。

また、ニュージーランド等では牧草のみを食べて育つ肉牛・乳用牛から生産されるグラスフェッドバターの製品開発・流通が始まっています。一般的なバターは穀物を中心に育てた牛のミルクを使うのに対して、グラスフェッドバターは牧草だけ、もしくはある割合以上で牧草のみを食べて育った牛のミルクを使用しており、酪農家の経済的負担が少ないというメリットがあります。

食肉

牛肉サプライヤーの食品安全管理体制の確認

伊藤忠商事では、原則全ての牛肉サプライヤーについて、HACCP認証や世界的に展開する食品企業が参加し食の安全に取組む非営利団体、GFSI(Global Food Safety Initiative)が承認した認証規格等を確認し、牛肉を輸入しています。

イニシアティブへの参加について

持続可能かつサステナブルな牛肉生産を目指し、生産者から小売業まで業態が多岐にわたる企業がGlobal Round Table for Sustainable Beef、通称GRSBというイニシアティブへ参加しています。

伊藤忠商事はGRSBに参加している複数の参加企業との取引関係を構築しており、最新の動向等に関する情報交換を行っています。

トレーサビリティのパフォーマンスデータ

伊藤忠商事は食の安心安全を第一に考え、何よりお客様へお届けする商品が生産者までしっかりとトレースが図れることを大前提にしています。当社が取扱う全ての食肉(牛肉・豚肉・鶏肉)のサプライヤー(主に海外)では100%、生産段階までトレースバックができる仕組みを構築しています。

| 内容 | 実績 | ||

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| 食肉取扱量 | 約13万t | 約13万t | 約14万t |

HyLife Group Holdingsでのトレーサビリティ確立

HyLife社では、養豚農場、配合飼料工場、豚肉加工までの一貫生産を行っているため、自社でサプライチェーンの管理・コーディネーションが可能です。この生産体制を活用し、トレーサビリティが確立された、安心・安全で高品質な製品の安定供給を実現することができました。

この一貫生産によりお客様の個々のニーズを養豚現場までフィードバックすることが可能となり、日本向けにカスタマイズをしたスペシャルティ・プログラムを確立、市場でも高評価を受けて、現在は対日向け冷蔵ポーク輸出量で北米最大規模の1社となりました。

グループ会社・サプライヤーにおけるアニマルウェルフェアの促進

伊藤忠グループは、取扱っている食肉に関して、家畜が快適な環境下で飼養され、家畜のストレスや疾病を減らすことが重要であると考えています。このようなアニマルウェルフェアの取組みが、生産性の向上や安全な畜産物の生産にも繋がるという考えに基づき、食肉関連のグループ会社・サプライヤーと共同して、現地の法律に則って、家畜を人道的に取扱う取組みを推進しています。

食肉サプライヤーの取組み

HyLife社は取扱う豚を人道的に扱うことを最優先に考え、全従業員が全うすべき義務、責任としています。

具体的には豚の肥育段階において最も負荷がかからない環境を整え、栄養管理、飼育環境、健康管理に細心の注意を払っています。

HyLife社の農場はカナダ品質保証プログラムの認証を受けており、また全従業員は動物の適切なハンドリングを行うべく、包括的なトレーニングを受けています。

グループ会社の取組み

グループ会社のプリマハム株式会社は、2023年に「プリマハムグループ調達方針」を制定し、安全・安心かつ地球環境や人権及びアニマルウェルフェアに配慮した責任ある調達を推進しています。2023年に操業を開始した宮城県の新農場では、豚のストレスを緩和するための飼養環境を整えました。今後、他農場においても豚舎の新設・拡大時にフリーストールの導入を検討しており、アニマルウェルフェアへの対応を進める予定です。

水産物

伊藤忠商事では水産物としては鰹鮪(かつおまぐろ)類を中心に取扱っており、インドネシアでは合弁のツナ缶工場PT. Aneka Tuna Indonesia社(ATI)をパートナーとして運営しています。鰹鮪においては各漁業団体によって適切に管理されているもののみを調達する方針を徹底しています。

目標

高度回遊魚である鰹鮪類において漁業者におけるMSC※1取得は限定的である現状下、缶詰原料用の鰹鮪のトレードにおいては漁業者にも働きかけ、2023年度のMSC原料の取扱数量10,000t/年(全取扱数量の6%)を、2025年度までに15,000t/年を目指します。

ATI社における一本釣り※2原料数量は、2013年度の8,000tから2024年度には16,600t(ATI社全取扱数量の39%)と伸長し、世界でも数少ない一本釣り原料使用の多いツナ缶工場となっています。引続き一本釣り原料の確保・維持拡大に努めます。

- MSC(Marine Stewardship Council、海洋管理協議会)とは1997年設立の持続可能な漁業の普及に取組む国際NPO。本部はイギリスのロンドン。

- 一本釣り漁法は魚を一本ずつ釣り上げる漁法で一度に大量に漁獲することがなく、持続可能な漁法であり、対象漁獲物以外の混獲も回避することができ環境に優しい漁法と言われています。

責任ある水産資源調達のためのサプライヤー調査

全ての取扱水産物において責任ある水産資源調達のため、各漁業団体と協力を推進し、サプライヤーの定期訪問調査を実施しています。定期訪問調査については、当社食品安全・コンプライアンス管理室と連動し当社社内選定基準に該当するサプライヤー28社に対し、毎年各営業担当が訪問調査を実施し、ESGの観点からも適切なサプライヤーであることを確認しています。

特に取扱いの多い鰹鮪類についてはIUU漁業(違法操業、Illegal, Unreported and Unregulated)からの調達を行わず、「中西部太平洋まぐろ類委員会(略称:WCPFC)」等により適切に資源管理されている漁業者のみから、原産地の明らかな水産物の調達・仕入れを行っています。

認証取得とイニシアティブへの参加

伊藤忠商事では2018年3月にMSC(Marine Stewardship Council)における流通業者の認証、CoC(Chain of Custody Certificate)※1認証を取得しています。

鰹鮪事業においては2012年に鮪資源の持続的利用を目的として設立された「責任あるまぐろ漁業推進機構」(略称:OPRT)に加盟し、先の自主管理規定に則った取組みを推進しています。

ATI社においては、鰹鮪漁法の中でも最も環境に優しいとされる一本釣り原料の取扱いを強化しています。ATI社においてはインドネシアの一本釣り協会(Indonesian Association of Pole & Line and Hand Line)に2014年に加盟し、FIP(Fishery Improvement Program)※2に使用されるデータの提供、インドネシアでのMSC審査への協力等を行っています。また国際機関では2016年にISSF(International Seafood Sustainability Foundation)※3にも加盟し、同様に情報提供等の協力を行っています。

- CoC(Chain of Custody Certificate)とはMSCにおける「加工・流通過程の管理」において、MSC認証を受けた水産物・製品のトレーサビリティを確保するための加工・流通業者に対する認証です。

- FIP(Fishery Improvement Program)とは漁業改善プロジェクトのことで、MSC認証取得が難しい小規模漁業者や市場関係者が協力し、MSCに準拠する漁法で将来的なMSC取得を目指し持続可能な漁業を目指し活動するプロジェクトです。

- ISSF(International Seafood Sustainability Foundation)2009年大手ツナ缶業者の呼びかけにより発足した持続可能な鰹鮪漁業を目指し活動する団体です。

認証取得等のパフォーマンスデータ

| 項目 | 2022年度 実績 |

2023年度 実績 |

2024年度 実績 |

2025年度 目標 |

||

| 当社取扱い 水産原料 |

MSC/CoC認証取得原料の取扱い | MSC/CoC数量 | 7,500t | 10,000t | 12,500t | 15,000t |

| 当社取扱い水産原料に占めるMSC/CoC認証取得の割合 | 4% | 6% | 6% | 8% | ||

| ツナ缶詰原料用鰹鮪 | ATI社一本釣り原料数量 | 13,000t | 13,700t | 16,600t | 21,000t | |

繊維原料

近年、世界的なファッションブランドが、サプライチェーンにおける労働環境の整備及び衣料品廃棄問題等への対応として、素材調達におけるオーガニックコットンや再生ポリエステル等の環境配慮型素材への移行を宣言する等、ファッション市場にサステナブルの潮流が浸透しつつあります。こうした中、ファッションアパレル部門では、伊藤忠商事の祖業である繊維原料のトレードにおいて、当社が主体となって取扱う繊維原料を、段階的に環境負荷の低い原料へとシフトし、かつ、原材料の調達から販売までのトレーサビリティを確立していくことを基本方針としており、2025年までの目標である、繊維原料課が主体となって取扱う繊維原料の50%をトレース可能かつ環境負荷の低い原料に移行すること、及びポリエステルの80%を再生ポリエステルに移行することを、2024年に達成しました。

インドのオーガニックコットン調達

インドのオーガニックコットン調達におけるトレーサビリティ

インドのオーガニックコットン調達のGOTS認証※に関しては、認証取得したインドのジニング(綿花の収穫後に種と繊維を切り離す作業)工場から証明書付きのオーガニックコットン原綿を仕入れ、認証を取得した紡績工場に納品、同工場において紡績された糸を仕入れ、国内外の織・編工場等に販売しています。

また、オーガニックコットンのトレーサビリティに関しては、インドの綿農家のオーガニック農法への移行・ジニング工場や紡績工場のGOTS認証取得サポート等の豊富な経験とネットワークにより、現在取扱っているインドのオーガニックコットン及び3年間のオーガニックコットンへの移行期間にあるコットンの調達に関して、綿農家まで100%トレーサブルとなっています。

- GOTS認証:オーガニック繊維で作られた製品の認証のための要件を明確に示した総合的な基準であり、「認証された原料とそのトレーサビリティ」「ケミカルの使用について禁止と制限の規定」「分離と識別」「環境管理」「残留物の限界」「社会的規範」等から構成されている。

オーガニックコットン調達パフォーマンスデータ

オーガニックコットンについては、全てGOTS認証を取得し、トレーサブルとなっています。

| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| オーガニックコットン取扱量(千kg) | 800 | 1,876 | 2,060 |

| 綿取引に占める割合 | 30% | 85% | 90% |

| オーガニックコットンのトレーサビリティ | 100% | 100% | 100% |

| オーガニックコットンのGOTS認証 | 100% | 100% | 100% |

環境配慮型素材の拡充

ファッションアパレル部門では、数年前から天然素材をブランディングし、製品化して提案する取組みを進めてきましたが、昨今のグローバルアパレル市場におけるサステナブル素材への転換機運を受け、環境配慮型素材の拡充にも取組んでいます。

2019年には、循環型経済の実現を目指す「レニュー(RENU)」プロジェクトを始動させ、第一弾商品として再生ポリエステルの展開を開始しました。

2021年3月には、針葉樹林由来のセルロース素材「クウラ(Kuura)」の試験展開を開始しました。フィンランド森林業界大手のMetsä Groupと共同開発した新素材で、製造工場における再生可能エネルギーの使用や、製造工程における特殊溶剤の使用等による環境負荷の低減に加え、木材までのトレーサビリティを確立する等、革新的なサステナブル素材として注目を集めています。

今後も、環境配慮型素材の拡充に向けてグローバル企業との協業を加速していくと共に、中長期的な目標である製品化までのブランディング及びトレーサビリティの確立に向けて、紡績、織編、縫製等の各工程における認証の取得及び社内横断型ビジネスの拡大に取組んでいきます。