リスクマネジメント

方針・基本的な考え方

伊藤忠グループは、その広範にわたる事業の性質上、市場リスク・信用リスク・投資リスクを始め、様々なリスクにさらされています。当社グループは、リスク管理を経営の重要課題と認識し、COSO-ERMフレームワークの考え方を参考に、伊藤忠グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定め、将来の財政状態及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があるリスクを重要なリスクと考え、定期的な見直しを行いながら主要リスクを定めています。各主要リスクの責任部署が専門的な知見も踏まえて管理し、各リスク委員会や取締役会に報告する全社的なリスク管理体制及び手法を整備しております。

目標・アクションプラン

| リスク | 機会 |

|

|

体制・システム

全社的リスクマネジメントシステム

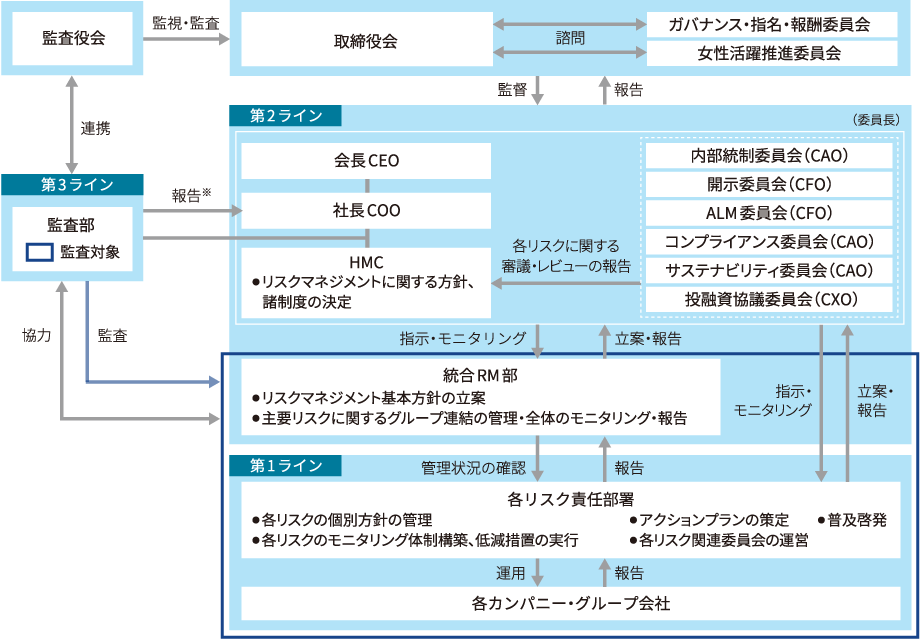

伊藤忠商事は、主要リスクの責任部署による定常的なリスク管理(第1線)、取締役会による監督のもと、HMCとリスクマネジメントに関連する各委員会による全社的なリスク管理(第2線)、そして内部監査部門による独立した視点での推進状況や体制に関する監督(第3線)というリスク管理体制をおくことで、全社的なリスク管理を行っております。これは、COSO-ERMフレームワークが推奨する3ラインモデルに沿った体制となっています。定常的なリスク管理については、迅速な意思決定を実現するため各事業セグメントが委譲された権限の範囲内で管理し、リスク責任部署が状況をモニタリングしています。

このように当社グループでは、市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスクその他様々なリスクに対処するため、各種の社内委員会や責任部署を設置すると共に、各種管理規則、投資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理しています。

また、主要リスクの責任部署が半期に一度「連結リスク管理アクションプランレビュー」を行い、主要リスク別に管理状況を内部統制委員会へ報告することで、管理体制の有効性を定期的にレビューしています。更に、主要リスク別の定期的なレビュー結果は、各リスクを担当するオフィサーが取締役会に報告しています。

全社レベルでのリスク管理としては、原則として社長COOが議長を務め、会長CEO、社長COO及び社長COOが指名する執行役員で構成されるHMC及び下部組織である内部統制委員会、開示委員会、ALM委員会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会、投融資協議委員会等において、各分野のリスクに関わる個別案件や社内制度を報告・審議する体制を構築・整備しています。各委員会の委員長は、CFO、CAO、CXOのオフィサーが務め、審議内容を決裁・了承します。重要事項については、その結果を、社長COO及び取締役会が決定する仕組みとすることで、適切かつ機動的な業務執行の実現につなげています。

例えば、伊藤忠グループでは、サステナビリティを推進していくため、人権・労働安全・気候変動・自然災害・新規投資時のESGリスク等に関して、サステナビリティ委員会を中心に関連委員会と協議を経て、ESGリスクに関する方針や施策、及びリスク管理体制の浸透について必要な取組みを討議の上、年に1回以上の頻度で、取締役会への報告を行っています。

事業運営レベルのリスク管理体制

事業運営レベルのリスク管理としては、各カンパニーにおいてカンパニーの長であるカンパニープレジデントの諮問機関としてDMC(Division Company Management Committeeの略)が、各カンパニーにおける経営方針及び経営に大きな影響を及ぼす投資・融資・保証・事業等における重要案件を審議しています。委譲された権限を超えるリスクを負担する場合は、重要度に応じ、各種委員会を経てHMC及び、または取締役会へ付議されます。

監査役会及び監査部の機能

当社は監査役会設置会社として、常勤監査役2名、社外監査役3名から成る監査役会による取締役会の監視を十分機能させることで監視・監督機能の充実と意思決定の透明性を確保しています。当社の監査役は、全ての取締役会、及びそれぞれが委員を務める各諮問委員会・社内委員会に独立的立場で出席しており、また常勤監査役はその他の重要会議に出席する他、取締役・主要な役職者からその職務の執行状況を聴取しており、それぞれの専門的な知見やバックグラウンドを活かしつつ必要な意見を述べることによって、ガバナンスの信頼性の維持・向上に寄与しています。

内部監査組織である社長直轄の監査部は、独立的な立場から各リスク管理責任部署及び各カンパニー・グループ会社を対象に監査を実施し、会長CEO及び社長COOに報告するとともに、取締役及び監査役が同席する執行役員会にも直接報告する等、デュアルレポートラインを構築しています。監査部は、監査役との間で内部監査計画を協議するとともに、定期的に内部監査結果や指摘・提言事項等について意見交換する等、密接な連携を図っております。

リスクマネジメントのガバナンス体制図(2025年6月18日現在)

- 監査部は内部監査結果を、会長CEO及び社長COOに報告するとともに、取締役及び監査役が同席する執行役員会にも直接報告

当社に重要な影響を与えるリスクや新興リスクの見直し

伊藤忠グループの将来の財政状態及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があるリスクについて、本社の統合RM部が事務局となり、リスクマネジメント基本方針に定める18の主要リスクについて定期的な見直しを行っています。具体的には、必要に応じて聴取する外部専門家のご意見や、主要リスクの責任部署が半期に一度行う「連結リスク管理アクションプランレビュー(以下、半期レビュー)」の内容を総合的に鑑みて、主要リスクの見直しを行っています。

新興リスクの有無については、外部専門家のご意見や半期レビューの中で新たなリスクになりうるものの情報を集め、当社グループへの影響度合いを既存の主要リスクとも照らし合わせることで追加の必要性を検討しています。

主要リスク及び新興リスクの有無を見直した結果は、各リスクの責任部署から内部統制委員会に報告し、CAOが委員長を務める同委員会による審議を経て、「内部統制システムに関する基本方針」の構築・運用状況についてCAOが取締役会への報告を行っています。

上述の対応により、当社グループは景気後退リスクや地政学リスク、環境や社会に関するリスク等のマクロ環境要因の影響を踏まえた「リスク」と「機会」を十分に把握することに努めています。そのうえで経営環境や時間的な変化に応じた柔軟な対応やビジネスモデルの変革を進めることで、安定調達や事業継続強度、更なる競争優位の構築を目指していきます。

参考:統合レポートに記載のPEST分析についてはこちら![]()

主要リスクへの対応

各主要リスクの責任部署は、以下の通り専門的な知見も踏まえたリスク低減措置を実行しています。単体・グループ会社、内容によってはバリューチェーン上の取引先や新規投資候補先についてもリスクを管理する仕組みを整備し、モニタリングしています。

| リスク項目 | 責任部署(管掌オフィサー) | 代表的なリスク内容 | リスク低減措置 |

| コンプライアンスリスク | 法務部(CAO) |

各種法令・規制等の法令遵守に関わるリスク |

各組織(カンパニーを含む)のコンプライアンス責任者が伊藤忠グループコンプライアンスプログラムに基づき管理・指導。 |

| 法務関連リスク(コンプライアンスリスクを除く) | 法務部(CAO) |

各種規制の制約や法律等の変更によるリスク、規制強化・緩和によって被るリスク、法制度の運用や解釈が異なることで被るリスク、紛争(訴訟・クレーム)により損失(賠償責任等)が発生するリスク |

紛争(訴訟・クレーム)に関しては、契約書等の事前チェックにより損失拡大リスクを軽減。法令変更リスクに関しては、各種講習会等を実施することにより注意喚起し、都度相談を受け付けることにより対応。 |

| 安全保障貿易管理に関するリスク | 法務部(CAO) |

外為法(安全保障関連)の遵守に関わるリスク、並びに他国の法規制・制裁状況等国際安全保障に関わるリスク |

安全保障貿易管理室による集中管理。各カンパニーもしくは部門の安全保障貿易管理責任者と連携し適宜管理・指導。 |

| 関税関連リスク | 法務部(CAO) |

関税三法(関税法、関税定率法、関税暫定措置法)の遵守に関わるリスク |

輸入通関管理及び関税管理マニュアル、輸出通関管理マニュアルに沿い、社内モニタリング、研修、日々の相談、法令周知、税関への定期報告会等を実施。 |

| カントリーリスク | 統合RM部(CFO) |

国家そのものの行為、又は、その国家の置かれた環境により損失が発生するリスク |

カントリーリスクエクスポージャーは定期的に統合RM部にて集計し、主な国別投融資保証残高として開示。 |

| 商品価格変動リスク(特定重要商品) | 統合RM部(CFO) |

商品の相場変動等により、損失等が発生するリスク |

金額枠・数量枠・期間損失限度を設定し、定期的に枠遵守状況をレビュー。 |

| 信用リスク | 統合RM部(CFO) |

取引先の契約上の債務不履行により、損失等が発生するリスク |

取引先及び取引の形態ごとに与信額を設定し、原則として年次で与信額の見直しを実施。 |

| 投資リスク | 統合RM部(CFO) |

新規投資の実行、既存事業のモニタリング、撤退の意思判断に関わるリスク |

新規投資については投資基準に照らした意思決定、既存投資はモニタリングを定期的に行い、保有意義の乏しい投資に対しては、EXIT選定基準を適用することにより資産の入替えを促進。 |

| 株価リスク | 統合RM部(CFO) |

株価の変動により、損失等が発生するリスク |

株価変動に伴う連結株主資本への影響額を定期的に把握、モニタリングを実施。 |

| 為替リスク | 財務部(CFO) |

為替相場の変動により、損失等が発生するリスク |

先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により、リスクを軽減。 |

| 金利リスク | 財務部(CFO) |

金利の変動により、損失等が発生するリスク |

金利ミスマッチ額を把握した上で、金利変動リスクを軽減。 |

| 資金調達リスク | 財務部(CFO) |

金融市場の混乱等により円滑な資金調達ができなくなるリスク |

現預金、コミットメントライン等の活用により十分な流動性を確保するとともに、調達先の分散や調達手段の多様化によりリスクを低減。 |

| 情報システム・セキュリティリスク | IT・デジタル戦略部(CXO) |

|

|

| 労務管理リスク | 人事・総務部(CAO) |

労務管理上、発生する可能性のあるリスク(長時間労働、賃金不払残業等) |

労働安全衛生マネジメントに基づき、現場からの相談・報告はカンパニー・総本社人総担当で集約し、人事・総務部へ連絡。必要に応じて顧問弁護士とも協議しながら適切に対応。 |

| 人材リスク | 人事・総務部(CAO) |

経営人材・業務人材等の不足・流出及び確保に伴うリスク |

多様な人材を確保し、当社とグループ会社の連携も含めた継続的な能力開発と、働きがいのある職場環境の整備を通じて、適材適所の配置を実現。 |

| 財務報告の適正性に関するリスク | 経理部(CFO) |

適正な財務報告の作成・開示により、財務報告の信頼性を確保することに関わるリスク |

会計基準の新設・改廃に関する情報収集担当者の設定、通達発行、イントラ掲載及びメール発信による周知伝達。 |

| 内部管理に関するリスク | 経理部(CFO) |

経理処理に関する規程やマニュアルに準じた運用が行われないことによる事故や不正の発生リスク |

内部管理業務のモニタリングを実施。 |

| 環境・社会リスク | サステナビリティ推進部(CAO) |

環境・社会関連法令等の遵守、サステナビリティ上の重要課題の推進等に関わるリスク |

トレードや事業投資活動の開始又は継続における自社及びバリューチェーン上の環境・社会リスクの把握と対応状況のモニタリング制度の企画や、適宜他部署と連携したモニタリングを実施。 |

取組み

リスク管理手法

当社グループのリスク管理は、一年を通して以下のような個別リスクのアクションプランの策定や半期レビューを行い、その状況を全社的にモニタリングする仕組みを構築しています。このようなリスク管理のPDCAサイクルを回すことにより、 複雑化・多様化するリスクの低減と未然防止に着実に取組んでいます。

- Plan:毎年主要18リスクの管轄部署においてリスク防止・低減のためのアクションプランを策定(連結リスク管理アクションプランレビュー)。潜在リスクを網羅的に洗い出した上、内部統制委員会において、取組むべきリスクや管理方針を審議し、CAOが方針を了承。

- Do:管理方針に基づき主要リスクの責任部署毎に対策を実施

- Check:半期ごと、対策状況及び翌期のアクションプランを取り纏め、内部統制委員会で報告を実施

- Action:改善策や追加対策を実施

連結リスク管理アクションプランレビュー

主要18リスクの責任部署が半期に一度「連結リスク管理アクションプランレビュー」を行っており、これは、コンプライアンスリスク、カントリーリスク、為替リスクなどそれぞれのリスク責任部署が、リスク管理に関する文書整備状況、体制、アクションプランについて単体、子会社への対応状況を報告するものです。統合RM部がとりまとめ事務局として、内容を内部統制委員会へ報告することで、管理体制の有効性を定期的にレビューしています。さらには、各リスクを担当するオフィサーが取締役会に主要リスク毎のレビュー結果を報告しています。

トレーニング

役員のリスク管理スキル

当社の取締役・監査役は、財務・非財務それぞれのリスクマネジメント経験を有するメンバーが経営にあたっています。しかし総合商社が直面する多種多様な社内外の環境変化や規模に鑑み、例えば全取締役・全監査役が出席する取締役会の場において、全社リスクマネジメントの強化に資する外部情報やステークホルダーの要請等に関する知識を更新する機会を設けています。

更に社外取締役・監査役に対しては、リスク管理を含む当社グループの取組みへの理解を促進すべく、会長CEO・社長COOとの面談や社外取締役と常勤監査役の連絡会、内部監査部門による社外取締役への活動報告等に加えて、カンパニープレジデントや総本社職能各部統括オフィサー一人ひとりと社外役員との面談を定期的に実施しています。また、執行側から社外役員向けの各種説明会も実施しており、環境、社会、コンプライアンスを始めとした当社が抱える各種リスクやその管理体制についての理解を深める機会を設けています。

更に、取締役会の開催に当たっては、毎回、社外取締役及び社外監査役を対象とする事前ブリーフィングを実施しており、投資案件等の個別案件については、案件内容だけでなくリスク分析と対応策についても説明を行い、当該案件のリスクを十分に理解した上で取締役会に臨むことができるよう工夫しています。

従業員のリスク管理研修

また、役職者を含む従業員全員を対象に、リスク管理責任部署が中心となり、取組むべきリスクの周知やリスク管理に関する研修等を毎年実施しています。特に近年は様々な階級の従業員別に事業投資に関する基礎知識から失敗事例に学ぶ研修まで、統合RM部や各リスク責任部署、カンパニー主催の研修を幅広く実施しています。カンパニーの場合は、業界や取扱商品特有の研修も関係者に行っています。

| 全従業員が受講必須である研修例 |

|

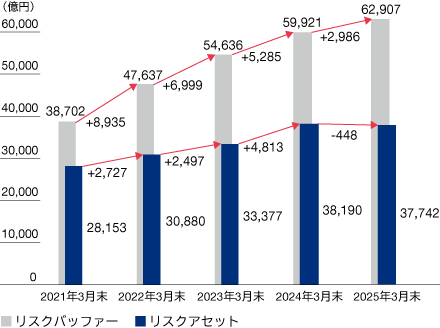

リスクキャピタル・マネジメント※1と集中リスク管理

リスクアセットとリスクバッファー※2の状況

- 株主資本コストを8%と設定

- リスクバッファー=連結株主資本+非支配持分

リスクアセットを厳格に管理

伊藤忠商事は、投資を含むバランスシート上の全ての資産及びオフバランス取引において、将来発生し得る最大毀損額をもとに「リスクアセット」を算定し、リスクアセットをリスクバッファー(連結株主資本+非支配持分)の範囲内にコントロールすることを基本方針とした運用を行っています。今後、既存ビジネスの進化等に繋がる投資を推進していく方針のもとにおいても、リスクアセットはリスクバッファーの範囲内で維持し、厳格なリスク管理と更なる財務体質の強化に取組んでいきます。

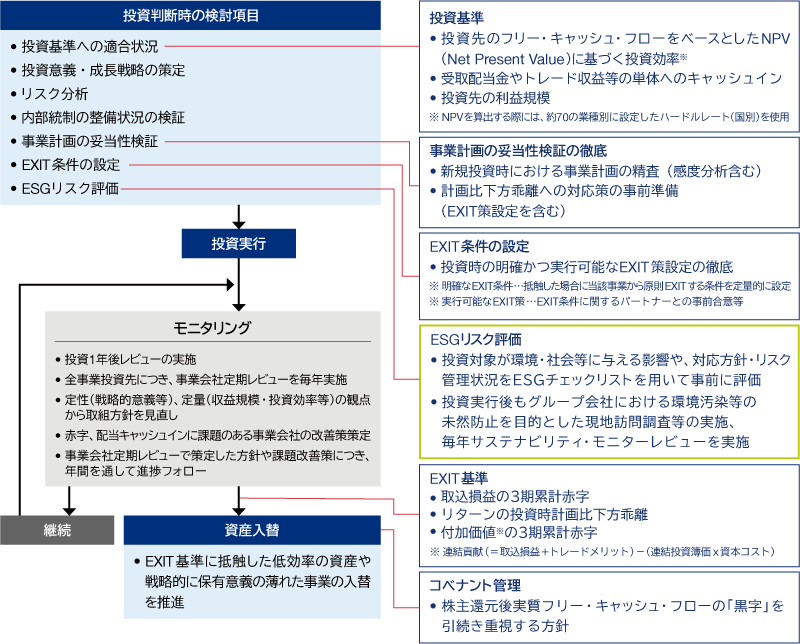

事業投資管理

基本的な考え方

伊藤忠商事がビジネスを創造・拡大する際、業務提携と並び重要な手段となるのが事業投資です。強みのある分野でのタイミングを捉えた戦略的投資の実行を目的に、伊藤忠商事単独での子会社の設立、パートナーとの共同出資、企業買収による経営参画・連結子会社化等の多様な手段の中から最適な形態を選択します。投資は継続保有を原則とし、投資実行後は伊藤忠商事の機能をフル活用して投資先の企業価値の最大化を図り、トレード収益や配当等の収益を拡大しています。投資の大型化等もあり、事業計画・買収価格の妥当性精査を徹底しています。また、既存事業投資についても、事業収益の向上や低効率資産の早期EXITを図るため、EXIT条件の厳格化、定期レビューの徹底を中心にモニタリングを更に強化しています。

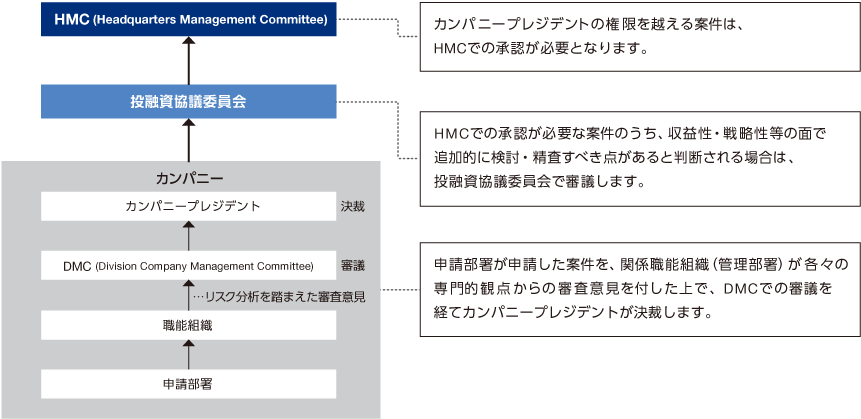

投資実行時の意思決定プロセス

各カンパニーに裁量権を委譲し迅速な意思決定を実現する一方で、投資リターンの追求、投資リスクの抑制も図る重層的な意思決定プロセスを構築しています。

また、事業投資に際しては、市場の成長性・健全性、当社業績への影響度、リスク管理の可否などを考慮してリスク選好度を決定しています。

事業投資プロセス

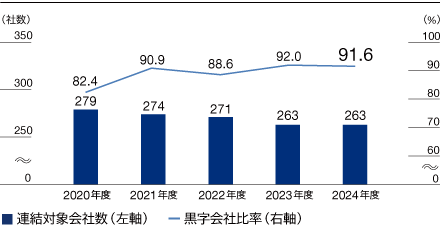

新型コロナウイルスの影響を始めとする急激な経営環境の変化の中で、タイミングを捉えた戦略投資とピークアウト・低効率事業の資産入替を着実に実行しました。投資判断時における事業計画の妥当性検証含めた各種プロセスの徹底や、投資実行後のきめ細かなモニタリング等により、2024年度の黒字会社比率は91.6%と引続き高水準を維持しました。

連結対象会社数及び黒字会社比率

情報セキュリティリスクマネジメント

方針・基本的な考え方

伊藤忠商事では、全ての役員及び従業員に対し、情報の取扱いに関する行動規範を定め、高い情報セキュリティレベルを確保することが、情報セキュリティリスクにおいて、重要だと認識し、「情報セキュリティポリシー」を定めております。加えて、情報システムの開発等委託・関連サービスの利用等を開始する際は伊藤忠商事が定める要件を満たしているか確認しています。また当社の全ての役職員が情報セキュリティポリシーに従って、情報の適切な取扱い・管理・保護・維持すべく努めます。

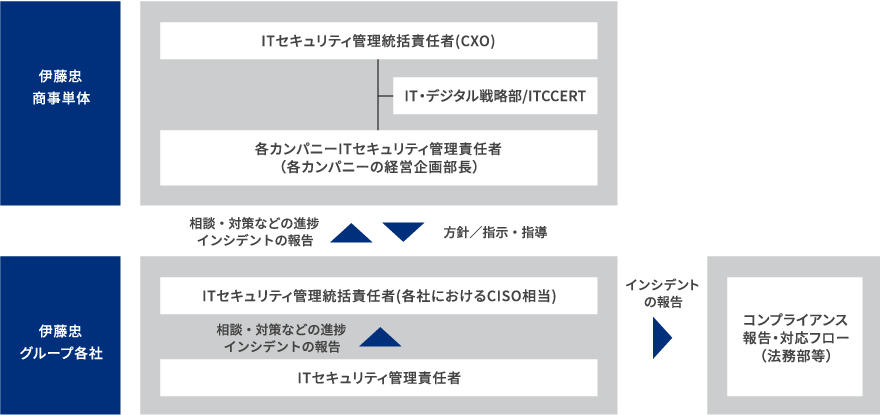

体制・システム

伊藤忠グループは、情報化戦略及び情報セキュリティ対策の統括責任者をCXOとし、CXOを議長とするIT戦略会議では、各種方針・規程類や情報セキュリティ戦略の審議や管理状況のモニタリング等を行い、取締役会に適宜報告することで、高い情報セキュリティレベルを確保しています。

| 名称 | 委員長 | 目的 |

| IT戦略会議 | CXO |

|

取組み

伊藤忠商事は、DX/データドリブン経営のための全社情報化戦略を策定し、ITを活用した経営を目指しています。これらの経営基盤を支える高い情報セキュリティレベルを確保するため、セキュリティガイドラインの設定、セキュリティ基盤の拡充、マルウェア等の技術的なセキュリティ対策強化等の危機管理対応の徹底に継続して取組んでいます。

当社では、上級サイバーセキュリティ分析官をメンバーとした、サイバーセキュリティ対策チーム(ITCCERT:ITOCHU Computer Emergency Readiness, Response & Recovery Team)により、常時ログの分析やマルウェアの解析により最新の脅威情報を収集して事前予防を行い、また、事故(インシデント)発生時には即座にインシデント・レスポンス(原因調査、対応策検討、サービス復旧)を実施してきました。国内外の伊藤忠グループ全体のサイバーセキュリティガバナンスの枠組みとして、「伊藤忠グループサイバーセキュリティフレームワーク」を2022年から展開し、規定・体制・プロセスを定めることにより更なる強化を図っています。加えて2023年2月に伊藤忠サイバー&インテリジェンス㈱を設立し、「サイバーセキュリティ対策プログラム」をグループ各社に提供することで、フレームワークの持続的かつ実用的な運営を行っていきます。具体的には、以下取組を実施します。

- 攻撃者視点で疑似的なサイバー攻撃を実施するグループ共通レッドチーム演習を二年に一度実施。

- サイバーセキュリティのリスクアセスメント(グループ各社の自己申告内容をチェック)、または、グループ向けに必要最低限のルールを取り纏めた情報セキュリティミニマムスタンダードの遵守状況確認を年一回実施。

また、グループ会社を含めサイバーセキュリティ対策技術者の教育・育成にも取組んでいます。結果、データ漏洩等データ違反は、グループで年間数件に抑え込めている状況です。企業がここまでアクティブに体制を整備し、積極的に活動している例は国内では少なく、今後も持続的な成長を支えていく取組みを進めていきます。他、急速に普及する生成AIの利用および開発にあたっては、プライバシー尊重・バイアス回避・AI生成コンテンツの識別等に考慮するガイドラインを設定、運用しております。

尚、情報セキュリティ教育についても情報管理体制を維持向上させるために、以下の定期的な取組みを実施しています。

- サイバー攻撃の一つである「標的型メール攻撃」に対する全社員向け対策訓練を年に2回実施。

- eラーニングによる「情報セキュリティ講座」を3年ごとに国内外の全社員及びグループ会社で一斉開講を実施。

- ITCCERTを講師とした伊藤忠グループ会社向け情報セキュリティのワークショップ開催及び講演会を年に数回実施。

- 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する方針について、入社時の研修において周知徹底する他、更新がある場合は、通達及び定期的なeラーニングにより国内外全社員に通知・教育を実施。

- 業務継続計画に関わる訓練を年1回実施。加えて、第三者によるサイバー攻撃演習を年1回以上実施。

Business Continuity Plan(事業継続計画)

内部統制のページのBusiness Continuity Plan(事業継続計画)をご参照ください。