歴史と価値創造モデル

創業からの経営理念

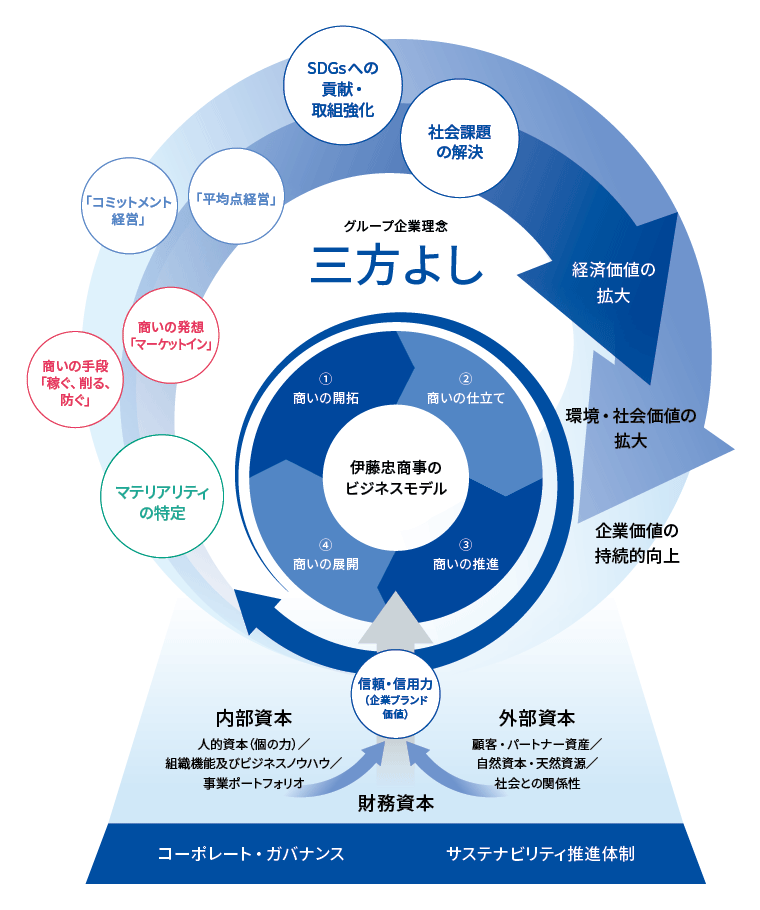

グループ企業理念「三方よし」

伊藤忠グループは、グループ企業理念「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」のもと、自社の利益だけではなく、投資家や株主の皆様、取引先、社員をはじめ、周囲の様々なステークホルダーの期待と信頼に応えることで、社会課題の解決に貢献することを目指しています。

初代忠兵衛と「三方よし」

当社の創業は、安政5(1858)年、初代の伊藤忠兵衛が出身地である滋賀県豊郷村から長崎を目指して麻布の行商に出たことにさかのぼります。

初代忠兵衛は、近江商人の経営哲学「三方よし」の精神を事業の基盤としていました。

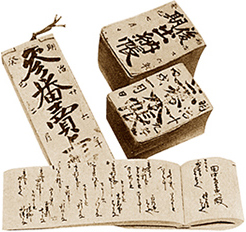

「三方よし」は、「売り手よし」「買い手よし」に加えて、幕藩時代に近江商人がその出先で地域の経済に貢献し、「世間よし」として経済活動が許されたことに起源があり、現代サステナビリティの源流ともいえるものです。「三方よし」のルーツは、初代忠兵衛の座右の銘「商売は菩薩の業、商売道の尊さは、売り買い何れをも益し、世の不足をうずめ、御仏の心にかなうもの」とされています。信頼・信用をベースとする「三方よし」の精神は、創業以来160年を超えて現在も当社に受継がれ、未来においても受継いでいく不変の精神です。

今も受継がれる創業者の精神

合理的・先進的な経営

明治5(1872)年に「店法」を定め、経営の近代化を目指しました。これは、企業理念と企業行動指針、人事制度、就業規則をあわせたような内規で、伊藤忠商事の経営の理念的根幹となっていきました。また、店員とのコミュニケーションを重視した会議制度の採用や、利益三分主義※の成文化等、当時としては画期的な経営方式を次々と取入れ、店員との相互信頼の基盤を構築するとともに、合理的な経営を実現していきました。

- 利益三分主義:店の純利益を本家納め、本店積立、店員配当の三つに分配するというもので、店員と利益を分かち合う、まだ封建色が濃い時代としては⼤変先進的な考え⽅

現場主義・顧客目線

「地主の足跡は田畑の肥料となり、牧主の眼光は牛馬の毛沢を増す」と掲げ、経営者に率先垂範して現場に出ていくことを求めました。また、全ての店員は出店配属して手厚い現場教育を施し、高いコンプライアンス意識を持って日々研鑽することや、顧客に対して最も敬意を厚くすることを説いていました。こうした「現場主義」「顧客目線」は、現在の「マーケットイン」にも繋がる重要な視点です。

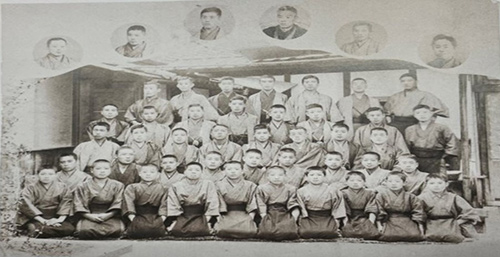

社員は家族

店員に対して深い愛情を持ち、店員を家族のように扱っていました。毎月の1と6がつく日に全店員参加で無礼講のスキ焼きパーティを開催していたのもその一例です。また、当時としては珍しい、全店員が写っている集合写真が当社には多く残されており、これも社員を大切にしていた現れと考えられています。こうした「社員は家族」という精神は、現在の当社の「働き方改革」にも脈々と息づいています。

160年を超える歴史とサステナビリティ

伊藤忠グループがなぜ160年を超える長きにわたり発展し続けているか。それは、創業以来受継がれる「三方よし」の精神のもと、常に顧客と社会の期待に応え、企業の信頼を構築してきたからに他なりません。「三方よし」に立脚した当社グループの取組みは、現在、企業の価値向上・サステナビリティ・ロンジェビティ(長寿)に貢献するものとして、国内のみならず、米国ハーバード・ビジネス・スクールの事例研究対象に選定される等、海外からも高い関心を集めています。

当社グループは今後も、「三方よし」の実践により企業価値の更なる向上を図り、持続的な成長を実現していきます。

信頼とサステナビリティ

サンドラ・J・サッチャー

ハーバード・ビジネス・スクール教授(経営実践)

国際的に評価されている「信頼」の研究者。組織の信頼構築と回復、そのためにリーダーが果たすべき役割について研究。『The Power of Trust』を含む3冊の書籍、110件のビジネスケースを始めとする教材を著述。ハーバード以前には20年間、実業界で活動。投資信託会社フィデリティ・インベストメンツの上級幹部、企業や非営利団体の役員、Better Business Bureau(商事改善協会)の会長等を歴任。信頼度調査を実施するエデルマン・トラスト・インスティテュートのアドバイザリーボード役員。

三方よしの哲学「売り手よし、買い手よし、世間よし」を初めて聞いたとき、「信頼」を示す完璧な表現として心に響きました。それは、「買い手よし、世間よし」の実践によって相手からの信頼を自覚し、その信頼に応えるべきという伊藤忠商事の明確な意図を示すものです。

倫理的な行動は自己犠牲を伴うと考える人は多いですが、三方よしが経営哲学として特に役立つのは、企業が他者を助けるために、自社の利益を追求する必要があるという前提に立っているところです。これが、企業の行動や構造に「信頼」が自然に組み込まれるアプローチに繋がるのです。

伊藤忠商事は、サステナビリティを通じて信頼を構築している企業の好事例です。会社自体の長期的持続可能性と、事業を展開する地域社会のサステナビリティという2つの側面が、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の推進によって結びついています。サステナビリティの推進は社会からの明確な期待であり、伊藤忠商事はそれを実現させるためのモデルを示しているのです。多層的なサステナビリティ関連ガバナンス体制のもと、サステナビリティ取組みは企業のトップによって承認・監督されています。また、そのアプローチの強みの一つは、ボトムアップ方式でもあることです。8つのカンパニーが、社会に貢献しつつ採算に見合うサステナビリティアクションプランを策定しています。それぞれがサステナビリティ推進におけるビジネスリーダーシップという社会からの期待に応えるものとして、他社にとっても好事例であり、全体的に見れば壮大かつ大胆なビジョンを描いています。

研究によると、信頼は内から外に向けて築かれることが分かっています。三方よしの「売り手よし」は、外の顧客を大切にすることだけではなく、従業員を育成し、貢献に報いるという企業の姿勢にも表れています。朝型勤務制度や、がんと仕事の両立支援といった会社独自の人事施策がその一例です。これらの取組みは三方よしの精神性から生み出されたもので、伊藤忠商事の特徴である創造性と、実用的な意思決定力を顕著に示すものです。これらはまた、労働生産性や従業員の忠誠心、会社への信頼向上にも繋がっています。

信頼を研究する学者として、伊藤忠商事が160年間にわたり三方よしの哲学を実践して繁栄してきたという事実は、非常に印象深いものです。伊藤忠商事は、信頼を企業の基盤として活かしつつ、状況の変化に応じて進化し続ける経営哲学の重要性を示しています。

『三方よし資本主義』と「商人型」価値創造サイクル

当社グループは、持続可能な社会を目指し、全てのステークホルダーに貢献する資本主義、すなわち『三方よし資本主義』を標榜し、本業を通じて生活基盤の維持・環境改善等、「持続可能な開発目標(SDGs)」達成に貢献します。

創業の精神であるグループ企業理念「三方よし」を核とし、環境・社会・ガバナンス(ESG)の視点を取入れたサステナビリティ上の7つの重要課題(マテリアリティ)を特定し、経営方針に基づいた本業を通じ、社会課題の解決を目指します。これにより、経済価値と環境・社会価値の双方を拡大し、企業価値の持続的向上を図ります。

SDGsへの取組みにおいては、前中期経営計画「Brand-new Deal 2023」の柱の1つである「SDGsへの貢献・取組強化」を現経営方針でも継続し、「脱炭素社会を見据えた事業拡大」「循環型ビジネスの主導的展開」「バリューチェーン強靭化における持続的成長」を積極的に推進することで、社会的要請への対応と事業拡大を両立していきます。

「商人型」価値創造サイクル